皆さんは有名な絵画作品を前にしたとき、「こんなにもうまく描けたらなぁ…(´・ω・`)」と願ったことはありませんか?

私はいつもそう思いながら絵画を鑑賞しています…^^;。

絵画鑑賞の最大の魅力は、画家が1枚1枚に込めた芸術への情熱に触れられること、そして美術の知識や技術の集大成に出会えることです。

そして、実は皆さんも絵画の名画を模写することで、その魅力をより深く感じ、そして画家の習得した絵画技法のスキルを模倣し、自分の絵の表現の幅を広げることが出来るようになるんですね。

この記事では、有名絵画を模写するための簡単なステップを紹介するとともに、初心者でも模写に最適なおすすめの作品もご紹介していきます。

今回はアートの初心者でも楽しめる模写のコツや、おすすめの有名絵画について詳しく解説していきますので、ぜひあなたも絵画の世界に一歩踏み出し、自分だけのアートを作り上げる旅へ一緒に出かけましょう!

模写すると絵画技術が上手くなる?巨匠もみんな修行時代は模写してた

ジャン=フランソワ・ミレー『種をまく人』1850年,油彩,キャンバス,ボストン美術館,Wikimedia Commons

フィンセント・ファン・ゴッホ『種をまく人』1889年,油彩,キャンバス,個人蔵,Wikimedia Commons

画家のゴッホは、農民画家と呼ばれたジャン=フランソワ・ミレーの作品から大きく影響を受け、初期の頃からミレーの版画や複製画を集めて、油絵やデッサンで熱心に模写をしていたことで有名です。

ゴッホはミレーから絵画の主題の方向性のインスピレーションをもらい、そして模写を通じて奥深いミレーの絵画に対する考え方や手法を模倣して、新しいオリジナルの描き方を生み出していったのですね。

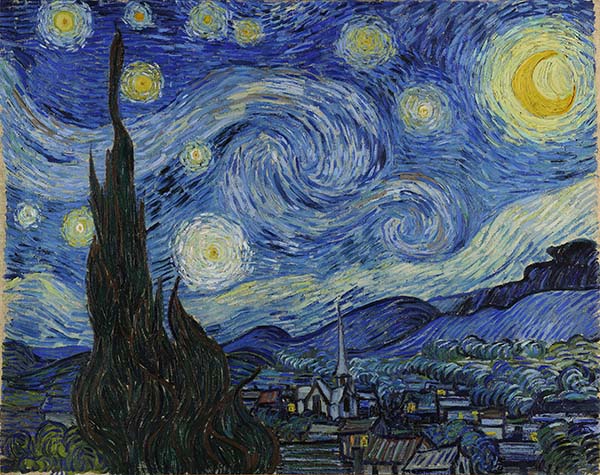

有名な『星月夜』という作品も、ミレーの『星の夜』という作品からインスピレーションを受けて描かれたものでした。

1850-65年,キャンバス,油彩,65.4×81.3cm,

イエール大学美術館,Wikipedia

1889年,キャンバス,油彩,73.7×92.1cm,

ニューヨーク近代美術館,Wikimedia Commons

このように、巨匠の作品を模写することで、芸術観や技術を学ぶことができ、新たな作品を創造するきっかけにすることが出来るんです。

今や巨匠と呼ばれる画家たちも、画学生や修行時代は美術館に足繁く通い、模写やスケッチを通して自分の芸術観にマッチした推し師匠の絵をひたすら真似し、技術を自分のものにしていっていたのです。

ピカソに大きな影響を与えたキュビズムの生みの父のポール・セザンヌも、ルーヴル美術館に頻繁に通い、ドラクロワを研究し、積極的に模写をしていました。

左側:ポール・セザンヌ,1870年-1873年,25×33cm,個人蔵

右側:ウジェーヌ・ドラクロワ,『ダンテの小舟 地獄のダンテとヴェルギリウス』1822年,1.89 m x 2.41 m,ルーヴル美術館

次から模写初心者の方におすすめな有名絵画や、具体的な描き方についてご紹介していきます。

初めての人でも模写しやすい有名な絵画作品25選

初心者の方でも、模写しやすい絵画のジャンルは風景画です。

そして写実的な古典絵画よりも、印象派以降の形に囚われない自由な描き方の画風の方が色彩や形の表現が多彩なので、描いていて楽しいと思います。

また、写実的(写真のようにそっくりに描く絵画のこと)な人物画や静物画などは、形やディテールなど細部にこだわってしまうと、色彩や構図など、全体のバランス感覚が後回しになってしまいがちです。

ですので、初心者のうちは様々な描き方の絵画を模写して、自分に合った描き方を研究して、デッサンなどで写実的な絵も練習しつつ、慣れてきたらもう少し難易度の高い写実的な絵画にもチャレンジすると良いかと思います!

ぜひあなたの描いてみたい、お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

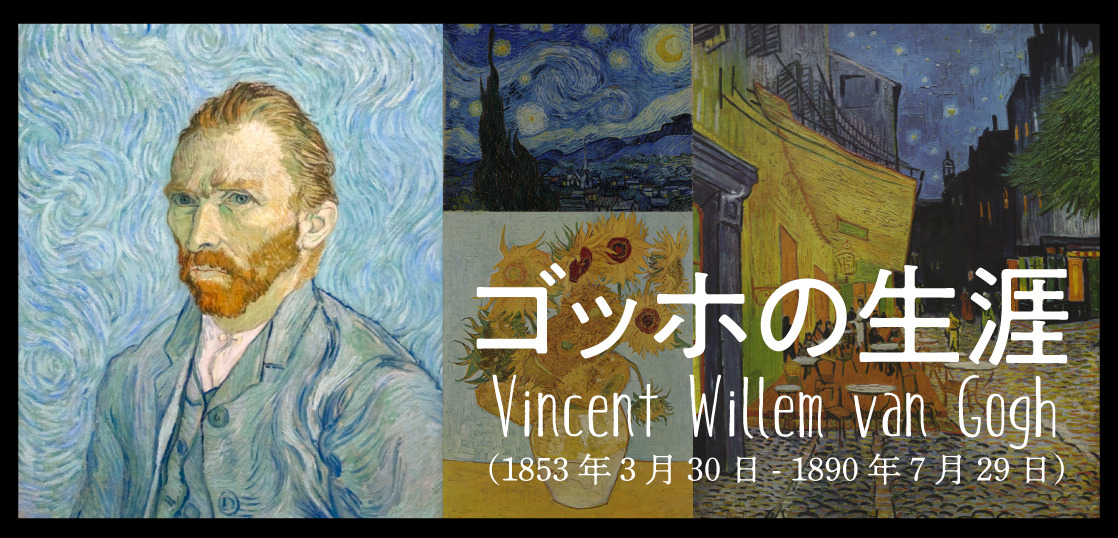

フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890年)は、オランダのポスト印象派の画家です。独自の力強い色彩と感情豊かな表現で知られており、彼の作品は生前にはほとんど評価されませんでした。

生涯を通じて精神的な苦悩と戦い、37歳で亡くなってしまいますが、短い生涯にもかかわらず、ゴッホは多くの作品を残し、後の芸術家たちに大きな影響を与えています。

ゴッホの作品は、「インパスト」という独特の厚塗り方法が特徴です。

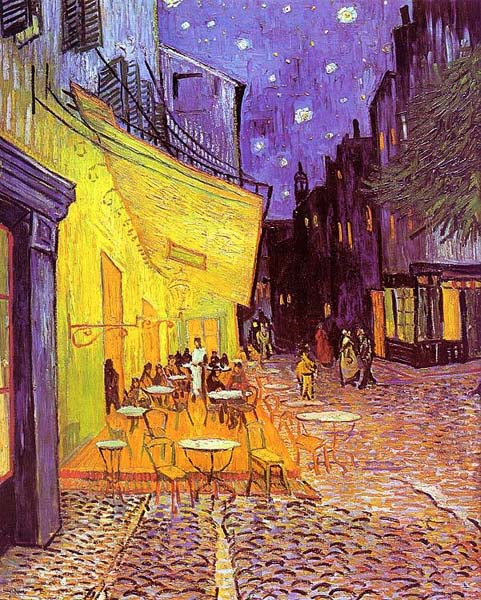

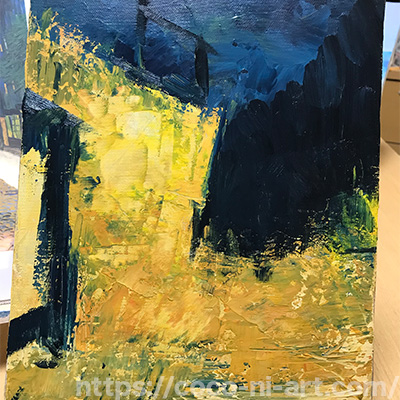

夜のカフェテラス

1888年,油彩,キャンバス、81× 65.5cm,クレラー・ミュラー美術館,Wikimedia Commons

小麦畑

1888年,キャンバス,油彩,50cm×61cm,P.&N.デ・ブール財団

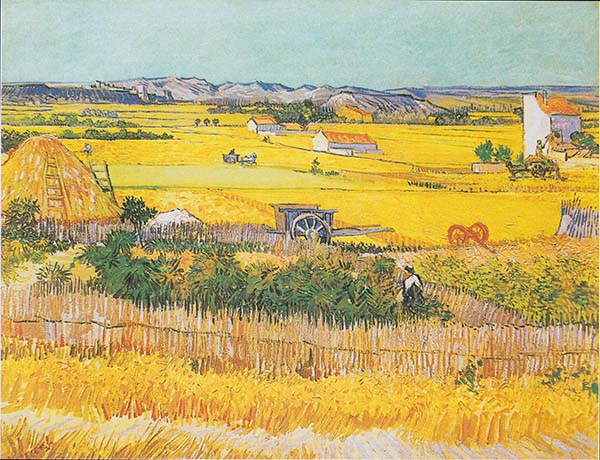

収穫

1888年,油彩,キャンバス,73.4 × 91.8cm,ゴッホ美術館,Wikimedia Commons

星月夜

1889年,油彩,キャンバス,73.7×92.1cm,ニューヨーク近代美術館,Wikimedia Commons

ひまわり

1888年8月,油彩,キャンバス,92.0×73.0 cm,ノイエ・ピナコテーク,Wikimedia Commons

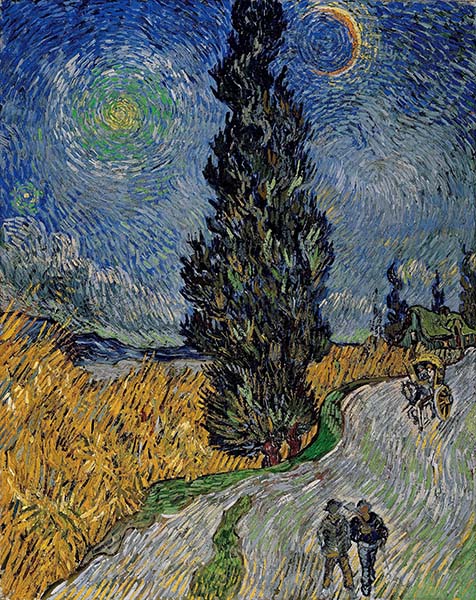

糸杉と星の見える道

1890年,油彩,キャンバス,92×73cm,クレラー・ミュラー美術館,Wikimedia Commons

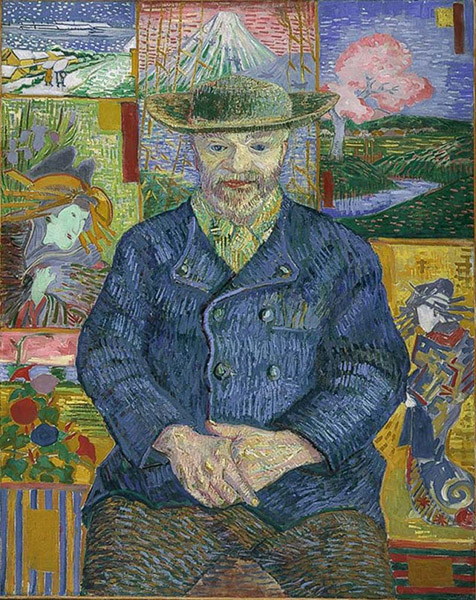

タンギー爺さん

1887年,キャンバス,油彩,92 cm × 75 cm ,ロダン美術館,Wikimedia Commons

ポール・ゴーギャン

ポール・ゴーギャン(1848-1903)は、フランスの画家で、ゴッホの友人でポスト印象派の画家です。彼の作品は鮮やかな色彩と大胆な形態で知られ、特にタヒチでの生活を描いた絵画が有名です。

ゴーギャンは商業的成功を求めてタヒチに移住し、そこでの異国情緒あふれる風景や人々を題材にしました。彼のスタイルはプリミティヴィズムと呼ばれ、後の前衛的な芸術運動に大きな影響を与えました。

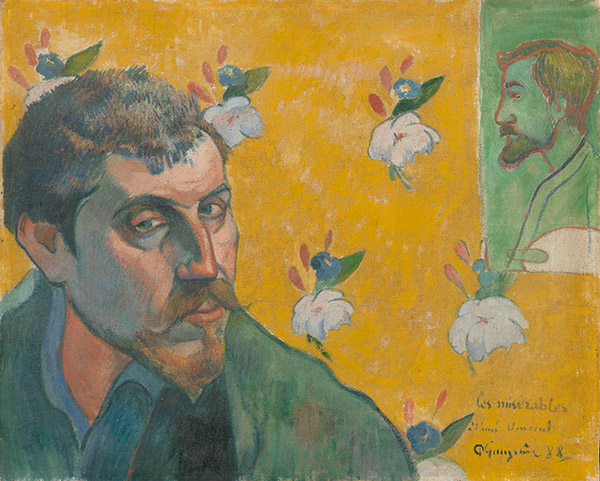

ひまわりを描くファン・ゴッホの肖像

1888年,73×91cm,ゴッホ美術館,Wikimedia Commons

エミール・ベルナールの肖像と自画像

1888年,キャンバス,油彩,45×55cm,Wikimedia Commons

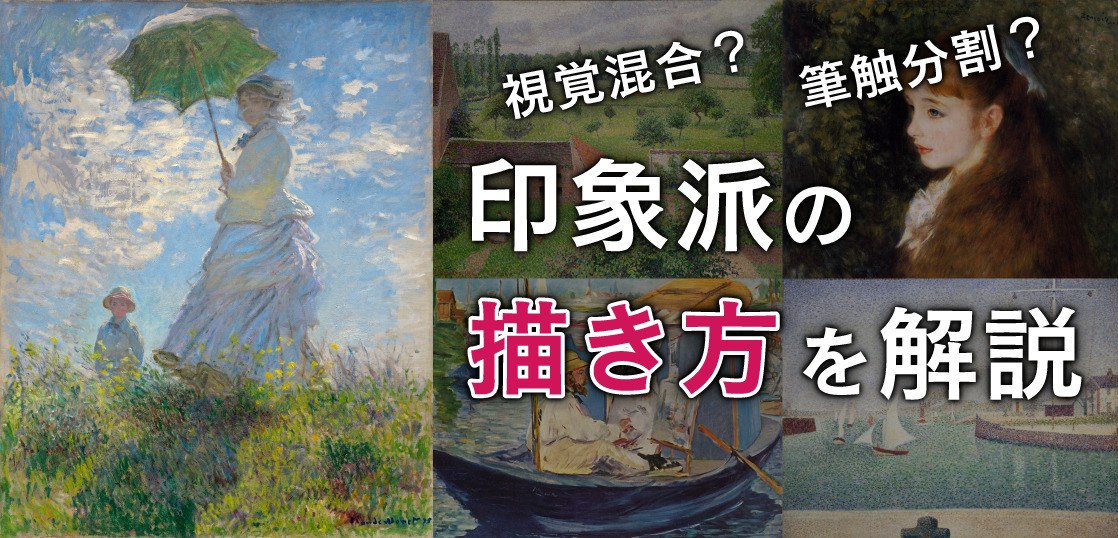

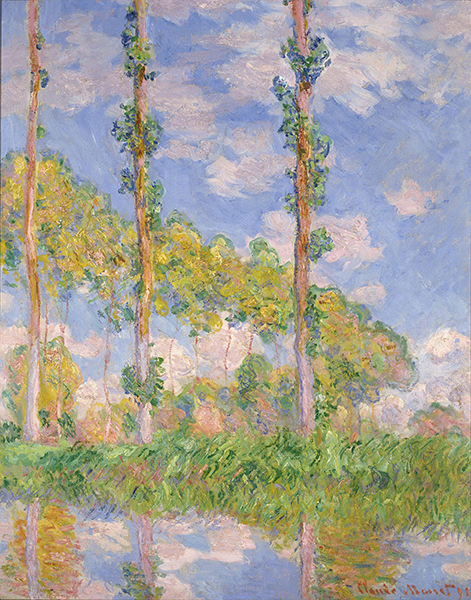

クロード・モネ

クロード・モネ(1840-1926)は、フランスの印象派画家であり、光と色彩の変化を捉えた風景画が特徴です。モネは、自然の瞬間的な美しさを表現するため、屋外での制作を重視し、筆触分割や光の効果を探求しました。その作品は、印象派運動に大きな影響を与え、現代絵画の発展に寄与しました。

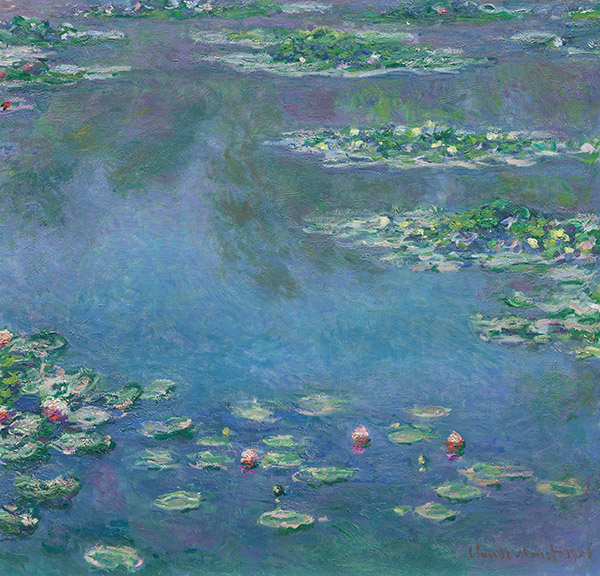

睡蓮

1906年,油彩,カンヴァス, 89.9 × 94.1cm,シカゴ美術館,Wikimedia Commons

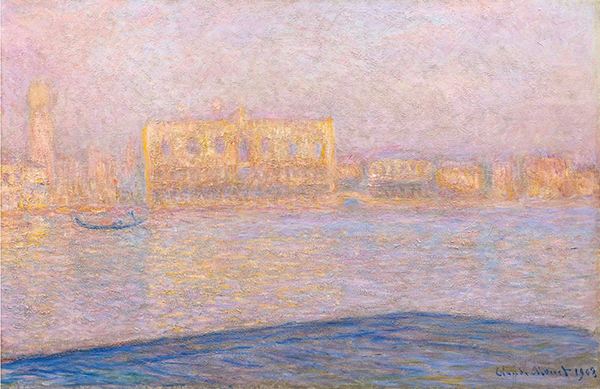

サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会からのドゥカーレ宮殿

1908年,油彩,カンヴァス, 65 ×100 cm,個人コレクション,Wikimedia Commons

ポプラ並木

1891年,油彩,カンヴァス, 93 ×73.5 cm,国立西洋美術館,Wikimedia Commons

散歩、日傘をさす女性

1875年,油彩,キャンバス,100 × 81 cm,ナショナル・ギャラリー(ワシントンD.C.),Wikimedia Commons

ピエール=オーギュスト・ルノワール

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)は、フランスの印象派画家で、豊かな色彩と柔らかな筆致で知られています。彼の作品は、日常生活や女性、美しい風景をテーマにし、明るく幸福感に満ちた情景を描きました。温かみのある作品は、多くの人々に愛されています。

ヴェネツィアのパラッツォ・ドゥッカーレ

1881年,油彩,キャンバス,54 × 65 cm,クラーク美術館,Wikimedia Commons

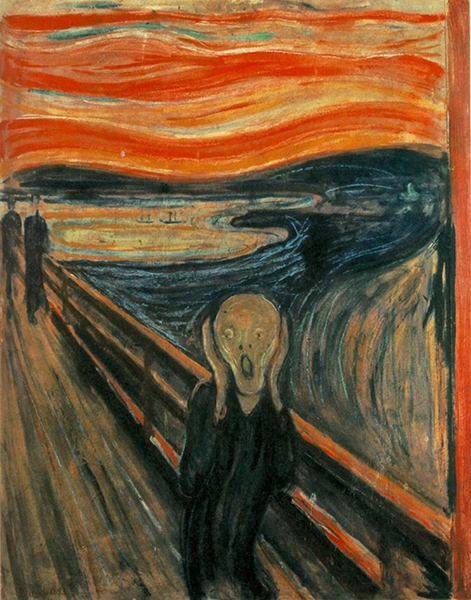

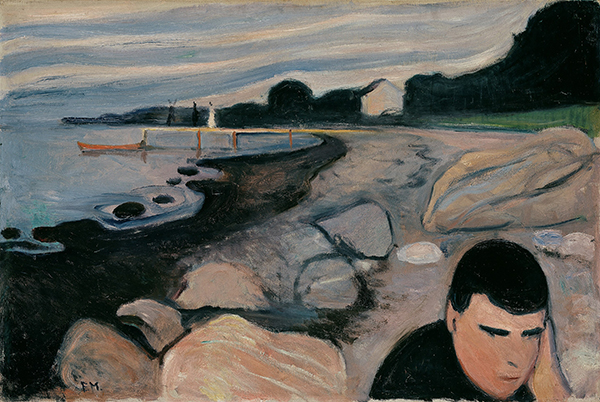

エドヴァルド・ムンク

エドヴァルド・ムンク(1863-1944)は、ノルウェーの象徴主義画家で、感情の表現を重視した作品で知られています。

彼の代表作「叫び」は、孤独や不安を象徴し、世界中で広く知られています。ムンクの作品は、個人的な苦悩や葛藤をテーマにしており、力強い色彩と独特の線描が特徴で、20世紀の芸術に大きな影響を与えました。

叫び

1893年,油彩,テンペラ,パステル画,厚紙,91 cm×73.5 cm,ノルウェー国立美術館,Wikimedia Commons

不安

1894年,油彩,キャンバス,94 × 74 cm,ムンク美術館,Wikimedia Commons

メランコリー/黄色いボート

1892年,油彩,キャンバス,64 × 96 cm,オスロ国立美術館,Wikimedia Commons

モーリス・ユトリロ

モーリス・ユトリロ(1883-1955年)は、フランスの画家で、特にパリの街並みや風景を描いた作品で知られています。ユトリロは、モンマルトル地区を中心に数多くの絵画を制作し、1910~1914年頃「白の時代」と呼ばれていた作品では、白い建物を魅力的に描いていました。

モンマルトル、ノルヴァン通り

1916年頃,油彩,カンヴァス,55.5×46.0cm,東京富士美術館

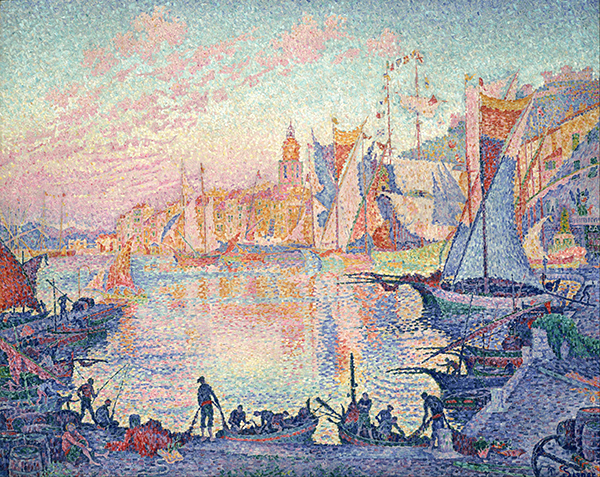

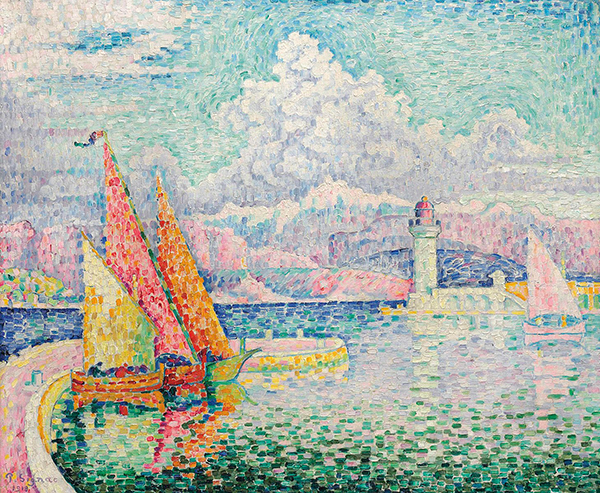

ポール・シニャック

ポール・シニャック(1863-1935年)は、フランスの画家で、点描技法を用いた新印象派の代表的な人物です。

ジョルジュ・スーラと共に点描法を発展させ、細かい色の点を組み合わせて光と色の効果を表現しました。シニャックの作品は、明るい色彩と独特のテクスチャーで知られ、新印象派運動に大きな影響を与えました。

サン=トロペの港

1901-02年,キャンバス,油彩,161.5×131cm,国立西洋美術館,Wikimedia Commons

ル・ムジオール (アンティーブ港) Le Musior (Port d’Antibes)

1918年,キャンバス,油彩,60×72.9cm,カーリエ美術館,Wikipedia

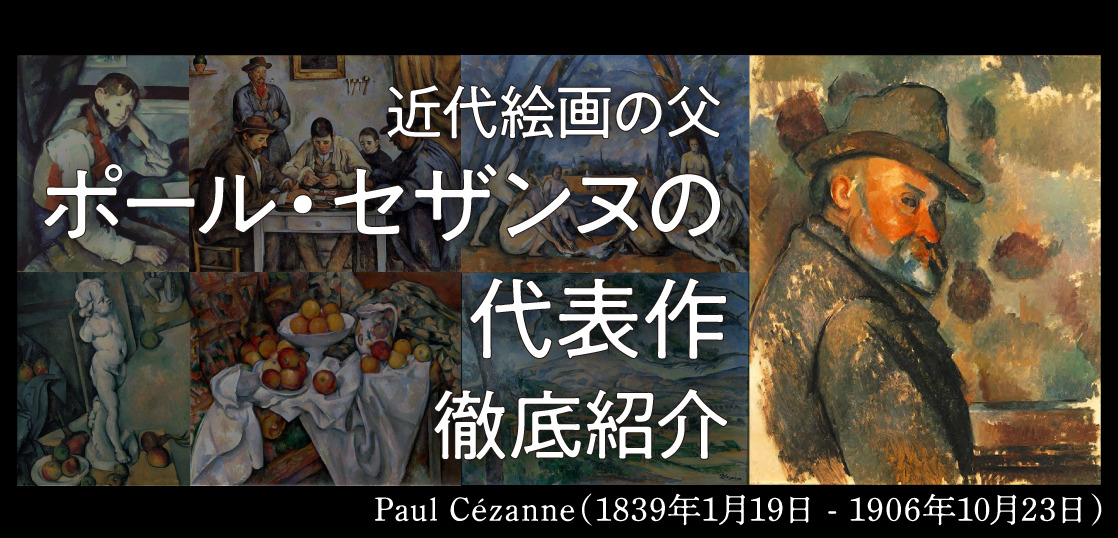

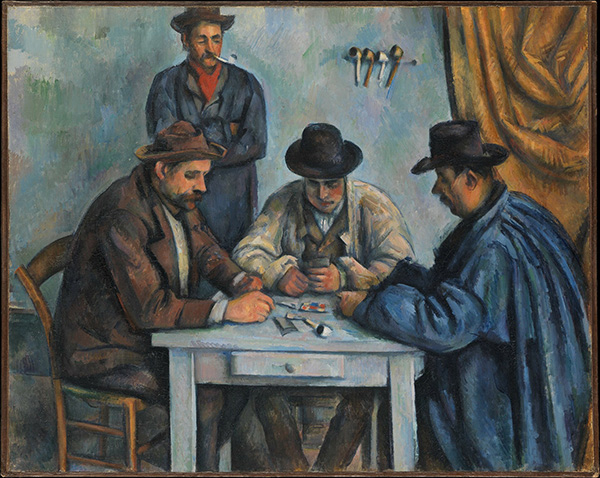

ポール・セザンヌ

ポール・セザンヌ(1839-1906年)は、フランスの画家で、『近代絵画の父』と称される人物です。

彼の作品は、独特の色使いと構図、形態の探求で知られ、キュビスムやフォーヴィスムに影響を与えました。セザンヌは自然の本質を捉えるための新しい視覚表現を模索しました。その革新的なスタイルは後の芸術家に大きな影響を与えました。

リンゴとオレンジのある静物

1895-1900年,キャンバス,油彩,73×92cm,オルセー美術館,Wikimedia Commons

カード遊びをする人々

1890-92年,キャンバス,油彩,65 × 81 cm,メトロポリタン美術館,Wikimedia Commons

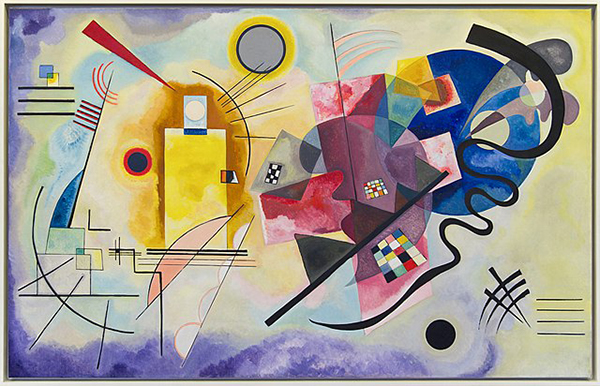

ワシリー・カンディンスキー

ワシリー・カンディンスキー(1866-1944年)は、ロシア生まれの画家で、抽象絵画の先駆者として知られています。

彼の作品は、色彩と形の純粋な表現を追求し、音楽と絵画の融合を目指しました。代表作には「コンポジション」シリーズがあります。、また、抽象芸術の発展に大きな影響を与え、20世紀の現代美術における重要な人物とされています。

黄-赤-青

1925年,キャンバス,油彩,128× 201.5 cm,国立近代美術館,Wikimedia Commons

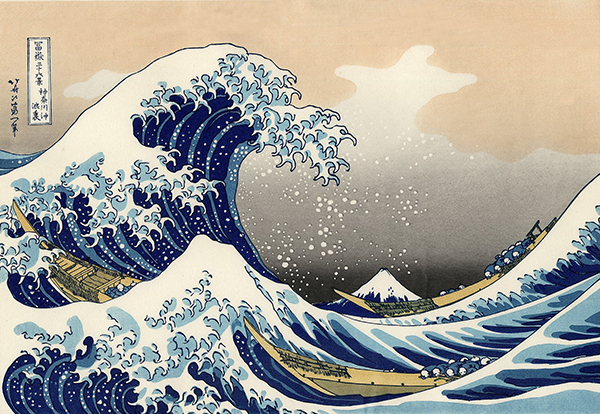

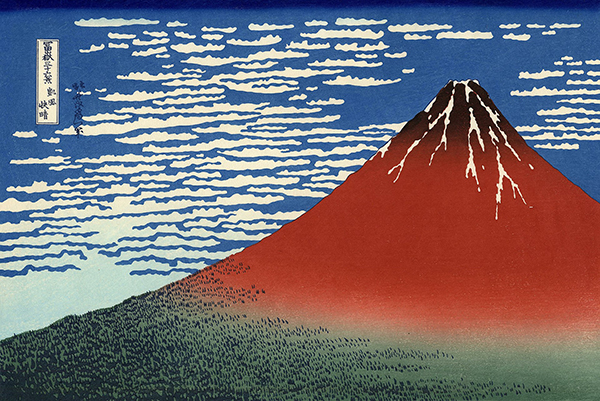

葛飾北斎の「冨嶽三十六景」

江戸時代後期の浮世絵師葛飾北斎の代表作で、「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」は、「富嶽」=富士山の見える名所の景色全46図を収めた版画集です。

2024年7月から発行される日本の新千円札の裏には、神奈川沖浪裏が印刷されることで話題です。

神奈川沖浪裏

凱風快晴

模写の基本ステップ!お手本の絵画と画材選びのポイントを解説

模写をするにあたって、まずはお手本になる絵画探しと、画材選びから始めます。模写する画材に特に決まりはなく、カラーの模写では

- パステル、クレヨン、色鉛筆

- 水彩、水彩色鉛筆

- アクリル絵の具

- 油絵

などの画材があります。

一番簡単に描ける画材は、色鉛筆、水彩、パステルですが、油絵の名画を模写して、お手本とそっくりに本格的に描きたい場合は、アクリル絵の具を使用して張りキャンバスに描くことがおすすめです。

アクリル絵の具の他には、油絵に近い表現が出来るのはパステルです。

有名な画家も、油絵は乾くのが遅いので、パステル画も描いて販売することが多かったのですが、個人的には水彩色鉛筆が一番手軽で、画用紙と色鉛筆と筆があれば、すぐに描けるのでオススメです。

模写に使ってみたい画材をぜひチョイスしてみてくださいね!

初心者におすすめの簡単にできる【アクリル絵の具】と【水彩色鉛筆】の模写方法

ここでは初心者が模写をするのにおすすめな画材の「アクリル絵の具」と「水彩色鉛筆」での模写方法についてご紹介していきます。

キャンバスにアクリル絵の具で描くと、油絵と同じような厚塗りの技法が出来ますので、本物に近い質感を再現することができます。

アクリル絵の具でゴッホの『夜のカフェテラス』の模写を描く

アクリル絵の具は乾燥が速く、重ね塗りがしやすいため、模写にはとても適しています。またキャンバスに描くことで、そのまま部屋にも展示できますので描くことが楽しくなりますね。

- アクリル絵の具

- キャンバス

- パレット

- 筆(様々なサイズと形状)

- ペンディングナイフ

- 鉛筆(下書き用)

- 消しゴム

- 筆洗器

- ペーパータオルや布

- エスキース用の紙(クロッキー帳など)

1.準備

参考画像を選定します。模写したい絵画を高解像度で用意します。インターネットで画像を探すか、美術書を利用するのが良いでしょう。そして必要な道具をすべて手元に用意し、作業スペースを整えます。

2.下塗り

キャンバスに下塗りします。基本的に下地の色は何色でも良いですし、下地を塗らなくても描いていけますが、下地を塗ることで明暗がつけやすくなったり、全体に統一感を出すことが出きます。

下地の色は、描きたい作品の占める割合の多い色の補色を混ぜると落ち着いた仕上がりにすることができます。印象派は淡い中間色を下地に塗るのが一般的でした。

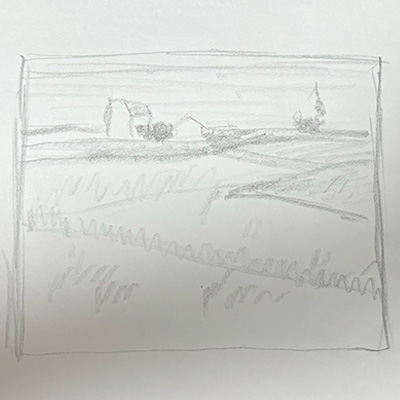

3.下書き

アクリル絵の具を乾かしている間に、模写したい作品の構図などをクロッキー帳や広告の裏やコピー用紙でもいいので、エスキース(スケッチ)しておきます。

そうすることで形に迷わなくてすみますので、制作がスムーズに進みます。大まかな形をキャンバスに鉛筆で下書きしても構いません。

4.基本色の塗り

背景から塗り始めます。まずは絵の背景部分や大きな面積を占める色から塗り始めます。アクリル絵の具は速乾性があるため、順番に注意しながら塗り進めます。

ゴッホの『夜のカフェテラス』では、最初にイエローの部分を塗り、背景の濃い青を塗り重ねていきました。

5.色の層を重ねる

アクリル絵の具は重ね塗りが可能です。下地が乾いたら、次の色の層を重ねて色の深みや陰影を表現します。細い筆を使って細かい部分を描き込みます。参考画像をよく観察しながら、筆使いに気をつけて丁寧に描きましょう。

6.修正と仕上げ

必要に応じて色味の調整を行います。色が違う場合や、陰影が不足している場合は修正します。最後に、ハイライトとシャドウを追加して立体感を出します。明るい白や暗い色味の絵の具を使って光と影を強調します。

<コツと注意点>

アクリル絵の具は乾燥が早いため、パレットの上で乾かないように少量ずつ出して使います。必要に応じて、パレットに水を少し加えて絵の具を延ばします。

絵の具が乾いて筆が固くならないように、使い終わったらすぐに水で洗います。

水彩色鉛筆でゴッホの『麦畑』の模写を描く

水彩色鉛筆を使うことで色合いや表現力を豊かに表現できます。練習すればするほど上達しますので、ぜひ楽しみながら続けてくださいね。

- 水彩色鉛筆

- 水彩紙(厚手の紙がおすすめ)

- 鉛筆(下書き用)

- 消しゴム

- 筆(細めの水彩用)

- 水

- 筆洗器

- クロッキー帳などラフ画用の紙

1.下書き

クロッキー帳などに通常の鉛筆で軽くラフを描いて構図を取る練習をします。

そして水彩色鉛筆で描きたい画像を見ながら輪郭や大まかな形を取ります。大まかな形が取れたら、細かい部分や陰影の位置も鉛筆で描いていきます。薄い茶色など、下書きの線が残らないように馴染む色がおすすめです。

2.水彩色鉛筆での着色

水彩用の画用紙に、水彩色鉛筆で基本となる色を軽く塗ります。この段階では、あまり力を入れずに軽いタッチで色を乗せるようにしましょう。異なる色を重ねることで、色のブレンドを行います。自然なグラデーションや陰影を意識して色を重ねましょう。

3.水で溶かす

細い水彩筆に水を含ませ、軽く水気を切ってから、色を塗った部分に当てます。このとき、あまり水を多く使いすぎないように注意します。筆を使って色を溶かし、滑らかな色の広がりを作ります。必要に応じて、紙の上で色を混ぜ合わせることも可能です。

5.仕上げ

水彩色鉛筆でさらに細かい部分を追加します。筆で溶かした後の色が乾いたら、再度色を重ねることでディテールを強調します。明るい部分や陰影を強調するために、最後に白や黒の水彩色鉛筆を使って仕上げを行います。

<コツと注意点>

水の量に注意: 水の量が多すぎると画用紙がたわんでしまったり、色が流れすぎるため、筆の水量を調整しながら作業しましょう。

この手順を繰り返すことで、水彩色鉛筆を使った模写の技術を向上させることができます。楽しみながら描いてみてください。

描いた模写は販売しても大丈夫?著作権がある作品とない作品の違いとは

模写は、画家の考え方や技術の習得のために、本物の作品を忠実に再現することです。模写作品は模写であることが明示され、偽物として販売されることはありません。

それとは反対に、贋作(がんさく)と言われている模造品がありますが、こちらは、意図的に本物と偽装して作られ、本物として販売されることを目的としています。

絵画でも贋作といわれている複製品がありますが、贋作の作成や販売は多くの国で違法とされており、厳しい罰則が科されることがあるんですね。

贋作が発覚した場合、作成者や販売者は法的に責任を問われることがありますので、上手く描けたからと本物と同じサインをして偽って販売することはNGですよ!

模写と著作権の基本知識

著作権は、創作された作品に対して創作者に付与される権利で、著作権は、創作者の死後一定期間(多くの国で70年)保護されます。(文化庁HPより)

技術習得や練習のために個人的に模写を行うことは、著作権侵害には該当しません。ただし、これを公開・販売しないことが前提になります。

著作権が切れた名画の取り扱い

著作権が消滅した作品(著作者の死後70年以上経過した作品など)は、パブリックドメインに属し、自由に模写・公開・販売が可能です。

レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどの古典的な芸術作品は、著作権が消滅しているため、模写や公開が自由です。

模写作品の販売やネット公開の注意点

著作者が存命の作品や、死後70年経っていない作品を模写して、インターネットやSNSなどに公開したり、展覧会を開催したり、販売しようとする場合は著作者の許可が必要になります。

また、模写作品を販売することは、著作権の侵害に当たる可能性が高いため、こちらも著作権者の許可が必要です。

ですので、模写をしてどうしても一般公開したい場合は、パブリックドメインの著作権が切れた作品を選択することが安心です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。模写をすることによって、絵画の表現の幅や芸術観が養われ、自分の作品がより魅力的に表現することができるようになります。

Back-to-basics という言葉がありますが、基本や、初心に戻るという意味の言葉です。よくアスリートの方が大事にしている言葉です。

基礎のしっかりした建物は、地震や自然災害でも堅牢で丈夫なように、ベースをしっかり築き上げることができれば、自分の一生ものの無形資産になります。

皆さんも模写を通して、芸術の原点である「模倣」から、奥深いアートの世界を学び、絵を描く喜びやアートセンスを磨いていってくださいね!