フランスの小さな町の農家に生まれ、「農民画家」として自然と人を愛し、描き続けた画家、ジャン・フランソワ・ミレー。

パリ市内での内乱や流行り病から逃れ、ミレーがたどり着いたバルビゾン村で、傑作『落ち穂拾い』は誕生しました。

日本ではあまり馴染みがありませんが、ヨーロッパでは、農民が夏に収穫後の麦の穂を拾う【落ち穂拾い】は伝統的に行われていた労働で、夏の季語にもなっている風習だったのです。

しかし、ミレーが描いた『落ち穂拾い』には、明るい農村の一場面を描いたというより、労働者の人々が抱えていた貧困問題など、切実な意味が隠されていました。

今回は、画家、ジャン・フランソワ・ミレーが描いた『落穂拾い』の絵画に込められた時代背景と描かれた意味について、詳しく解説します。

ミレーの傑作【落穂拾い】はどのようにして生まれた?

1845-46年,素描,ルーヴル美術館

wikimedia commonsより

1814年、ジャン・フランソワ・ミレーはフランスの北西部、ノルマンディ地方に農家の長男として生まれます。

物心ついたころから、畑仕事の合間に描いたデッサンがあまりにも素晴らしい出来だったため、父から絵の才能を認められて芸術の都パリにて、国立美術学校に特待生として入学し、絵の修業をはじめます。

最初は肖像画家として生計を立てていたものの、中々収入は軌道に乗らず、苦しい修行時代を過ごしていました。

1847-48年,キャンバス,油彩,100.5cm×71cm,

ロンドン・ナショナル・ギャラリー

wikimedia commonsより

農民が穀物をふるう姿を描いた『箕(み)をふるう人』が当時画家の登竜門と呼ばれていた王立美術アカデミーの官展、サロン・ド・パリに出展し内務大臣から買い上げられ、評価を得たことをきっかけに、ミレーは本格的に「農民」を描き始めたのです。

内乱や流行り病から逃れたどり着いた、画家たちの秘境バルビゾン村

adobestockより

1848年のフランスでは、凶作がつづいたことによって穀物価格が高騰し、貧困の格差が広がることによって農民たち労働者層は武装発起し、フランス全土で2月革命が勃発します。

そして内乱や、普仏戦争、コレラなどの疫病が流行ったことによって、社会情勢が不安定になり、パリ市内は非常に危険な状況になっていました。

そのため、1849年にミレーは、家族とともに画家仲間から噂で聞いた、景色が美しい農村『バルビゾン村』へ移住を決意します。

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー『フォンテーヌブローの森の眺め』

1834年,キャンバス,油彩,175.6cm×242.6cm, ナショナルギャラリーオブアート

wikimedia commonsより

バルビゾン村には、ミレーが理想としていたフォンテーヌブローの森という美しい森や、農民たちが生活を営む風景、豊かな大地が存在していました。

短期間の滞在だった予定が、以後ミレーは生涯そこに定住することになり、毎日農場へ足を運び、スケッチブックを片手にひたすら鉛筆で農作業をする農民のデッサンを描き続けます。

そこで目にした光景を元に描かれたのがミレーの傑作『落穂拾い』でした。

【落穂拾い】意味とは?絵に込められていた時代背景

ミレーが描いた『落穂拾い』の油絵作品は、1857年に描かれたオルセー美術館にある『落穂拾い』と、1853年に描かれた山梨県立美術館にある『落穂拾い、夏』の2枚存在しています。

山梨県立美術館の所蔵する『落穂拾い、夏』

1853年,キャンバス,油彩,38.3×29.3cm

山梨県立美術館より

最初に描かれたのは、1853年に描かれた「落穂拾い、夏」のほうで、こちらは、建築・不動産経営者のアルフレッド・フェイドーからの注文によって、四季を題材にした4連作のうちの『夏』の題材として制作されました。

構図は縦で、背景に大きく積みわらが描かれ、後ろでは藁を積んでいる農民が描かれ、掛け声などにぎやかな声が聞こえてきそうな雰囲気がありますね。

オルセー美術館の所蔵する『落ち穂拾い』

1857年,キャンバス,油彩,85.5×111cm,オルセー美術館

wikimedia commonsより

そして、4年後の18サロン・ド・パリに出展して入選をはたした『落穂拾い』の作品は、積みわらは遠くの方にぼんやりと描かれ、広大な農場に3人の農婦が孤立するように配置されています。

右上の馬に乗った地主が労働者に指示を出し、収穫作業をしている最中の場面が描かれています。

こちらは、縦長の構図の『落穂拾い、夏』に比べ、こちらは構図も横長で遠くに積み藁が配置され、開けた空間にポツンといる農婦が印象的です。

ミレーはどのような意図を持ってこの構図で描いたのか、詳しく解説します。

そもそも【落穂拾い】は伝統的な風習で、フランスの夏の季語だった

ジュリアス・シュノール・フォン・カロルスフェルト『ルツとボアズ』

1828年,キャンバス,油彩,59×70cm

ロンドンナショナル・ギャラリー

wikimedia commonsより

『落ち穂拾い』は、旧約聖書の『ルツ記』にも記されているほど、古代からある風習で、農耕がヨーロッパに広まってから、農村に伝わる伝統的な慣習でした。

農場の地主が働いてくれている農民のために、小麦の麦穂を収穫して1割ほど畑に残しておき、農家を手伝っている農民たちは労働の対価として拾って持ち帰ることが出来る権利を与えられていたのです。

フランスの夏の労働を表す季語にもなっていました。ちなみに秋の季語は『種まき』で、『種をまく人』は秋の労働を表している絵になります。

『落穂拾い』制度の変革が、時代の潮流に敏感な画家たちから注目を集める

ジュール・ブルトン『落穂拾い』

1844年,93×138cm,キャンバス,油彩,

ダブリン・アイルランド国立美術館 wikimedia commonsより

しかし、この助け合いの精神で行われていた『落穂拾い』の風習が、1854年に貴族の農場主たちが、自分たちの利益のために政治に訴えることによって、落穂拾い制度の決まりが厳密に規定され、

- 時間制限つき

- 女性・子供限定

- 監視員つき など

いう非常に厳しい条件で行われるようになっていったのでした。

世の中の潮流に敏感な当時の芸術家たちからは、『落穂拾い』の政治的変革の出来事が注目され、翌年の1855年、いち早くジュール・ブルトンが『落穂拾い』を題材に作品をサロン展(パリ万博展)に発表し、入賞を果たします。(上記の作品)

確かにジュール・ブルトンの落ち穂拾いは、右側に怖そうな顔の監視員的な人がいますが、女性と子どもたちが和気あいあいとした雰囲気で、麦穂を拾っていますね。

ミレーよりも13歳も若いジュール・ブルトンが、サロン展での高評価を得たことによって、ミレーも自身の絵のテーマに影響を受けたのかもしれません。

1855年,エッチング,アムステルダム国立美術館wikimedia commonsより

そして同じ年にミレーも『落穂拾い』の原型となる構図の銅版画を制作し、1857年にサロンに出品する作品の構想を練っていたようでした。

画家が銅版画を作成することが、当時の芸術家の間で流行になっていた時代でした。

この版画によって、1853年の縦構図から、横に変更され、背景も広大な土地が強調される構図になりました。

この構図は見る人に、女性たちが周囲から孤立してしまっている印象を強調しているようです。

なぜミレーは、このような構図にあえて構成したのでしょうか。

産業革命によって厳しい格差にさらされた貧困層=落穂拾いをする女性たち?

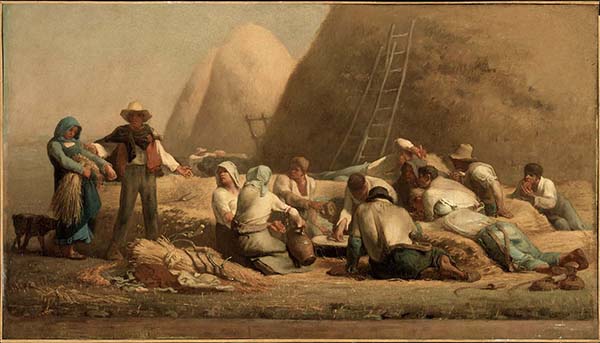

ジャン・フランソワ・ミレー『刈り入れ人たちの休息』

1851-53年,キャンバス,油彩,67.3×119.7cm,

ボストン美術館,wikimedia commons より

農家出身だったミレーは、小さい頃から農作業に慣れ親しんでおり、その大変さを知っていたので、ブルトンのやや美化された『落穂拾い』ように、明るい雰囲気ではなく厳しい労働の一場面として、現実的にありのままを表現することを目指していました。

上記の作品も、貧しい落穂拾いをしていた未亡人の女性を妻に迎えるという旧約聖書の1場面を描いた『刈り入れ人たちの休息』も、労働者層と貴族層の対比というテーマが盛り込まれていることが分かります。

1857年,キャンバス,油彩,83.5×110cm,オルセー美術館,

wikipedia commonsより

落穂拾いをする3人の女性たちの目の前にも、ほとんど拾える落ち穂がなく、麦穂を拾っている3人の女性たちの顔は表情が硬い表情をしています。

そして、右の腰痛のモデルの女性は、脇の下には破れ目のようなものも描かれています。

この時代のフランスは、産業革命によって格差が広がり、恐慌によって穀物の値段が高騰し、田舎の農村は貧困層が増え貧しい農民たちは、一層生きることが厳しい時代でもありました。

そのため、ミレーは厳しい労働環境にさらされた農民たち、そして目の前に広がるありのままの美しい農村の情景の対比を描こうとしていたのかもしれません。

ミレーの【落穂拾い】は当時の官展サロン・ド・パリで批判された

1857年に描かれたミレーの落穂拾いは、フランス王立美術アカデミーのサロン・ド・パリ展に出展されると、批判と称賛の2極に別れました。

政治と深く関わりのある官展だったので、批判を受けた理由は、描かれている内容が1856年に制定された落穂拾いの規律を違反して、さらに労働者の悲惨さを強調している内容だったからです。

新たな落穂拾いの規定には、

収穫作業が終わらないうちは落穂拾いしてはならない

という決まりがあり、さらに

監視員の監視のもと作業すること

という決まりもあり、ミレーの落ち穂拾いをしている3人の女性は、

- 収穫が終わってからの落穂拾い

- 監督付きで行う

という両方の決まりを遵守することを堂々と違反していたのでした。批評家からは、

『ぼろを着た案山子(かかし)』

『貧困の復讐の3女神』

もっとしりたいミレー 生涯と作品 著:高橋明也,安井裕雄 p43より

と厳しく批判されたのでした。

しかし、反対に厳しい労働者の現状を理解している層からは称賛の声も多くあり、勤勉と忍耐さを表す農民を象徴していると絶賛されていました。

【落ち穂拾い】の計算された構図

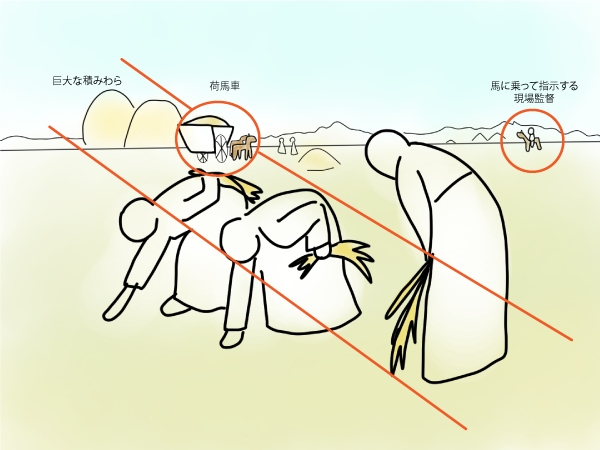

画像はminart作成

この賛否両論あった『落穂拾い』ですが、ミレーはこの作品に鑑賞する人に向けて完璧な視線誘導が出来るように計算されて構成されていました。

3人の女性たちが持っている麦穂を辿っていくと、巨大な積みわらと、わらを積んでいる荷馬車に行き当たります。

そして右の腰をかがめている女性のちょうど先には馬に乗っている現場の指揮官らしき人がおり、権力者に対し、腰をかがめている労働者を表しているようです。

また腰を折って働く人と楽に移動できる馬に乗れる階級の人との対比の構図、という暗喩としての表現をとらえることも出来ます。

そして、画面の3分の1ほどで区切られた地平線には、遠くに山並みが見え美しい農村が描かれています。

広大な大地で人々が労働し、生活を営んでいる模様を見事に1枚におさめて表現しており、豊かな大地において人々が社会を形成しているという、偏った視点ではなく、総合的な視点で描かれていることが分かります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ミレー自身は、決して農業の労働がきれい事だけでなく、時に厳しい現実もあるという、純粋に現実社会の一幕をありのまま描いた『落穂拾い』。

しかし鑑賞者によって、解釈が違うものになり、見た人の心を動かす傑作になりました。

人々の社会の負の側面にも、純粋に美しい豊かな自然と人間との共生という光の側面も同時に表現することに成功したミレーの『落穂拾い』。

あなたはこの絵を見て、どのように心が動かされましたか?ぜひ美術館で鑑賞する機会があったら、当時の労働者の人たち、美しいフランスの田舎の農村の風景に思いをはせてみてください。