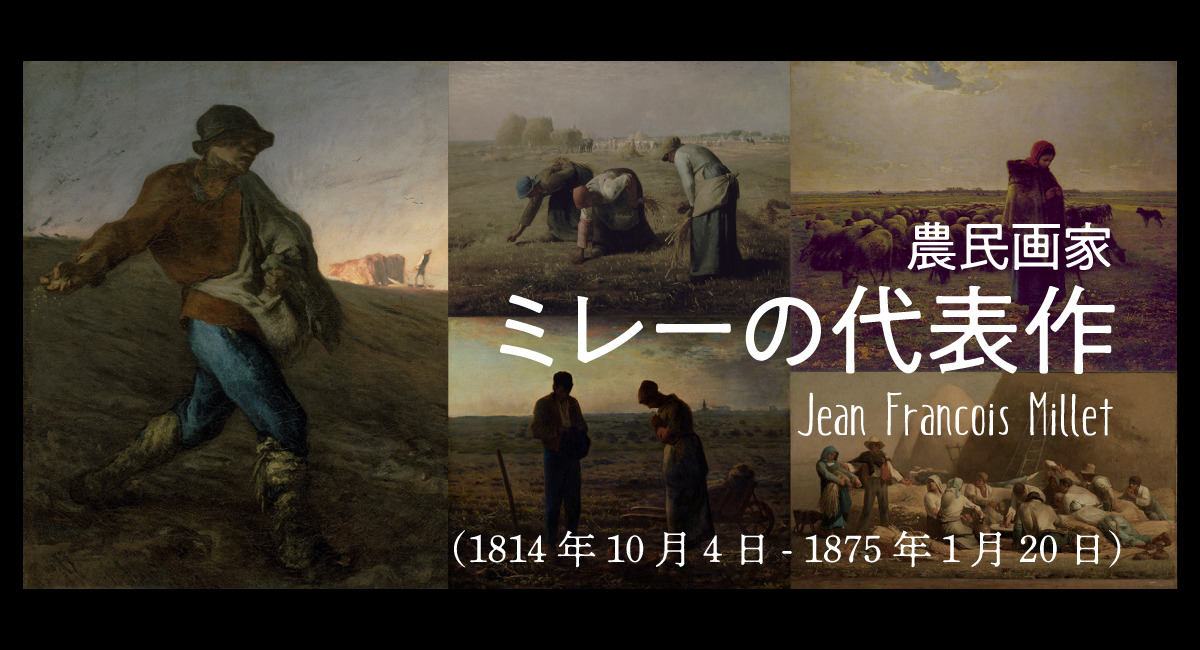

19世紀の写実主義の画家、ジャン・フランソワ・ミレーは、『落穂拾い』や『晩鐘』、『種まく人』などで有名ですが、フランスのバルビゾン派と呼ばれる農民画家として活躍しました。

また、ミレーの作品は、印象派をはじめゴッホ、ダリなど、多くの画家にも多大な影響を与えています。

農家の長男として生まれたミレーは、小さい頃から畑仕事にたずさわり、自然と共に生きる人々を主題にして、生涯にわたって農民の暮らしを描きました。

しかしミレーが生きていた時代の背景には、産業革命によって多くの労働力が都心に集中し、農民たちは、労働環境の悪化と貧困によって、生活が非常に困窮していた時代。

そのため、ミレーの作品には、貧困問題などの社会的なメッセージも隠されていました。

今回はそんな自然を愛し、農民を描き続けた画家、ジャン・フランソワ・ミレーの作品解説や時代背景、生い立ちについて詳しく紹介します。

画家ジャン・フランソワ・ミレーの生い立ち、画家になるまで

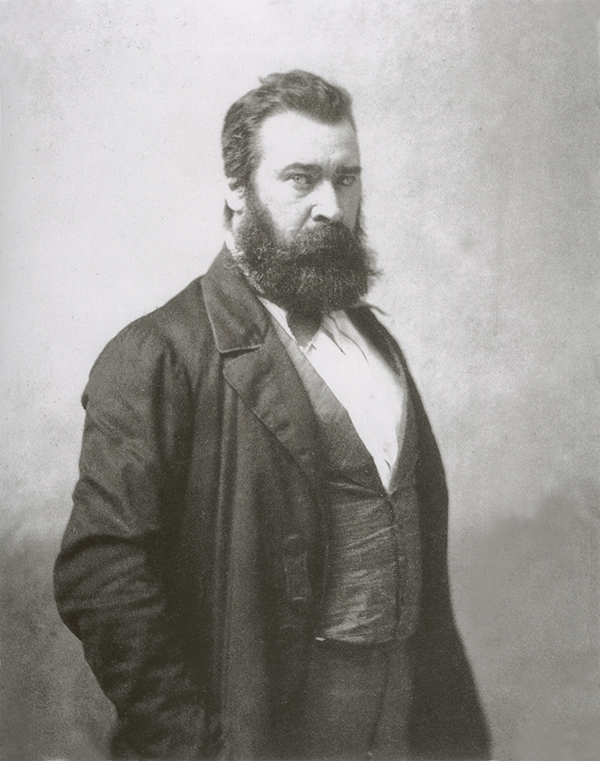

1856-1858年ごろ

Nadar, Public domain, via Wikimedia Commons

ミレーは1814年フランスの海沿いの小さな町に、地元で格式のある農家の長男として生まれ、農家の跡継ぎとして将来を期待されて育ちます。

そして物心ついたころから、芸術愛好家だった父の影響で、農作業の合間に絵を描いていました。

18歳で描いた老人をモデルにしたデッサンが非常に素晴らしく、父に絵の才能を見出されたことによって、19歳で農業から離れ、地元の画家の塾に弟子入りします。

そして画塾の講師からも、ミレーの絵の才能を絶賛されるほどの腕前を持っていました。

21歳の時に父が急死した際、家計を助けるため、絵の勉強を離れ、農業に戻ろうとしますが、祖母からの強い後押しを受け、改めてナポレオンの宮廷画家の弟子だったルシアン・テオフィル・ラングロワに絵画の修行で師事します。

『アルカディアの牧人』

1836年,キャンバス,油彩,92×111cm

トマ・アンリ美術館

そしてラングロワからの推薦で、名門の国立美術学校エコール・デ・ボザールに、奨学金を得て特待生として入学することが出来ました。

しかし田舎出身だったミレーは同級生に田舎者とバカにされ、授業も石膏デッサンをひたすら描くようなアカデミックな内容ばかりで、次第に不満をつのらせ、25歳で奨学金を打ち切られた際に退学してしまいます。

退学したミレーは、親友のマロルとパリでアトリエを借り、夜間にセザンヌやピサロも通っていたアカデミーシュイスでモデルや彫刻の写生の修行をしながら絵を売るために画廊を渡り歩く日々を送っていました。

1839-40年,キャンバス, 油彩,32.5×40cm

個人蔵

ミレーの生涯を簡単に紹介したアニメが山梨県立美術館のHPで公開されています。わかりやすく紹介されていますので、よかったら見てみてください。

肖像画家として故郷で活躍する

1841年,キャンバス,油彩,23.6cm×43.6cm

プリンストン大学美術館

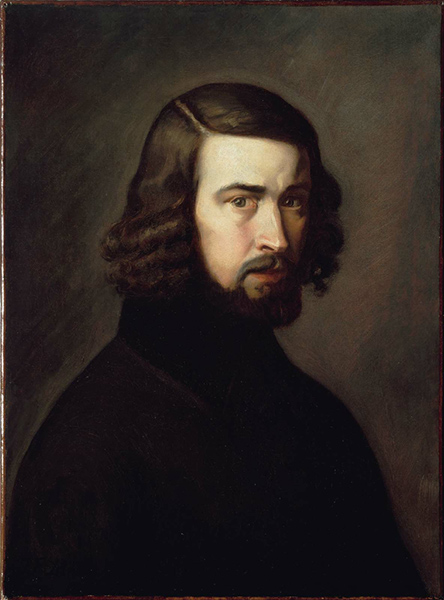

26歳の時にミレーが描いた、親友マロルの父の肖像画がサロン・ド・パリに入選したのをきっかけに、晴れて正式な画家として認められ、肖像画家として第一歩を踏み出しました。

1841年,117×80cm,キャンバス,油彩

ワシントン・ナショナルギャラリー

1841年,キャンバス,油彩,73.3×60.6cm

ゲッティ美術館

1840年,キャンバス,油彩,59×47 cm

東京富士美術館

ミレーが生涯描いた油絵は400点ほどですが、肖像画はそのうち120点ほどあり、肖像画家として生計を立てていたことが分かります。

1840-41年,キャンバス,油彩,63.5×47cm

ボストン美術館

そしてミレーのサロン入選をきっかけに、市議会から故人の前市長ジャヴァン氏の肖像画を300フラン(約60万円)で発注されました。

1841年,キャンバス,油彩,100×81cm

トマ・アンリ美術館

しかし、故人のため、写真などの資料がほとんどない状態で描いたため、完成後に似てないなどと難癖をつけられてしまい、100フラン(約20万円)の報酬にしかならず、ミレーの作品の評判を落とされてしまうという事件がありました。

画家として輝かしい一歩を踏み出した、周囲からのミレーへの嫉妬が大きかったからかもしれません。

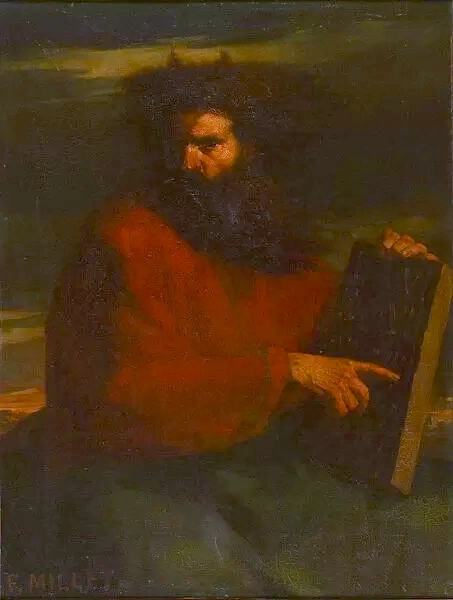

ミレーはこの時、同時期に旧約聖書に出てくる「十戒の板を抱モーセ」の絵を描き市議会に肖像画と共に寄贈したそうです。

ジャン・フランソワ・ミレー『十戒の板を抱くモーセ』

1841年,油彩,キャンバス,132.4×102cm

トマ・アンリ美術館

モーセのモデルはミレー自身で、十戒とは宗教上守るべき行動規範10か条のルールのことで、ミレーの絵は『Ⅷ(8)』の部分を指さしています。ミレーが信仰していたカトリックの教えでは、十戒の8番目は、

「隣人に対して偽証してはならない」

モーセの十戒(Wikipediaより引用)

とあり、契約を違反した市議会への抗議だったとも言われています。

この件をきっかけにミレーの評判や画家としての周囲からの期待を失墜させ、周囲から批判をうけながらも黙々と制作を続けていたそうです。

知り合いの肖像画など描いて生計を立てていましたが、風景画などはほとんど売れなかったため、サーカスや服飾店などの看板を描く仕事も始めます。

パリでの新婚生活、苦難続きの修行時代。そして妻の死

1841-42年,キャンバス,油彩,73×60cm

トマ・アンリ美術館

肖像画のモデルで、裕福な家柄で洋服屋のお針子でもあった最初の妻ポーリーヌ・ヴィルジニー・オノと結婚しました。

結婚後間もなくパリへ移住しますが、結婚生活は長く続かず、病弱な体だった夫人が結核で22歳の若さで亡くなり、2年半という短い間で終わりを迎えてしまいます。

1841-42年,キャンバス,油彩,73×63cm

山梨県立美術館

ミレーの地元のシェルブールでは、『シェルブールのモナリザ』とも称されていたそうです。

亡くなる1年前のポーリーヌ夫人は、前章の怒りのモーセとは対照的に、色白で全てを悟ったような表情で、瞳が美しくはかない印象ですね。

1843-44年,キャンバス,油彩,100×81cm

トマ・アンリ美術館

この期間ミレーは、小さな家で絵画を制作し、サロンに応募しながら、美術館に通って巨匠の研究をしていました。また、妻の看病をしながらだったので、生活も非常に困窮した苦しい日々を送っていました。

ミレーは、絵を売るためにどんな仕事も引き受けていましたが、報酬の支払いを渋る客もいて、非常に家計は厳しい状況に追い込まれていました。しかし、ミレーは

世間には悪人がいるが、善人もいる。一人の善人は多くの悪人の所業の埋め合わせをしてくれるものだ。私はよく人に助けてもらったのだから、不平を言う筋合いはない。

引用元:『ミレーの生涯(角川ソフィア文庫)』アルフレッド・サンスィエ, 井出 洋一郎 著

と、どんな苦難があっても、自分をなだめ、周囲に当たり散らすことはしなかったそうです。

1844年、ミレー30歳。故郷に帰り、『華やかな手法』を確立させる

1844-45年,カンバス, 油彩,98×78cm

個人蔵

妻を失い、仕事も苦境に立たされていたミレーは、故郷に帰って絵画制作を続けることにしました。

サロンに出展した作品が芸術家の間で評判になっており、画家ミレーとしての個性や頭角が現れる作品が多く制作されました。

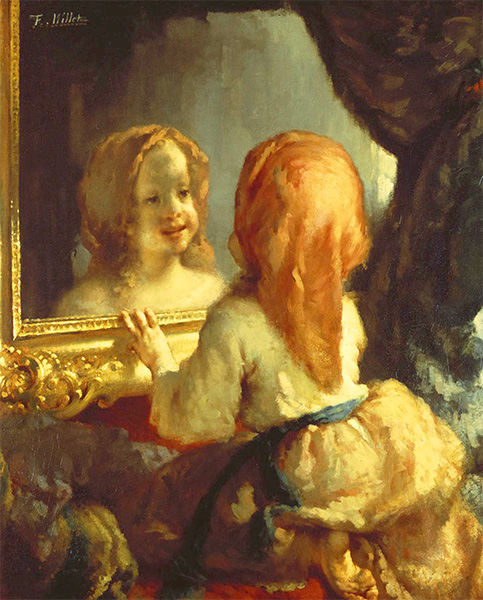

中でも傷心のミレーを故郷で暖かく迎えてくれた友人の著名な出版者だったフェリックス・ファルダンの妻の連れ子を描いた『鏡の前のアントワネット・エベール』は、周囲からの評判は上々でした。

この時期のミレーの色彩は、ロココ絵画のように、ピンクやパステル調など華やかな色彩が使われることが多く、『華やかな手法(マニエール・フルーリ)』と呼ばれ今までのミレーの絵画を超越した技法を試みていました。

この作品をきっかけにミレーは、シェルブール市長から私立大学のデッサン科の教授のポストを提案されますが、作品制作に集中するために断ります。

1844年,キャンバス,油彩,53cm×46cm,

個人蔵

この時期に家政婦のカトリーヌ・ルメールと恋仲になり、同棲するようになりました。

しかし、ブルターニュの貧民出身だった彼女の家柄と裕福で格式のあるミレーの実家との格差によって、2人の結婚は認められませんでした。

後にカトリーヌは9人の子を授かり、一人で畑を耕し生涯ミレーを支えますが、正式に結婚が認められたのは出会ってから10年後、そして挙式を挙げられたのは、ミレーが亡くなる半月前でした。

1845年、妻と共にフランスの港町ル・アーブル、そして再びパリへ

1845年頃,キャンバス,油彩,82.5×65cm

山梨県立美術館

親族より結婚を認めて貰えないミレー夫妻は、故郷を出てパリに向けて移住することになりました。

途中モネの故郷でもあるフランスの港町のル・アーブルにて、船長や水夫の肖像など、たくさんの仕事を引き受け仕上げ、仕上がりは好評でした。

また、ル・アーブルにてミレーの描いた神話画が人気となり、ここで個展を開催することによって、パリへ移住し生活するための資金を獲得することができました。

1846-47年,キャンバス,油彩,46.2×37.8cm

クリーヴランド美術館

しかしパリでの暮らしは決して安泰とはいかず、画商に作品を買い上げてもらえるようになるも、サロンにも入選ならず、故郷へ帰り親孝行することも出来ず、苦しい日々を送ることになるのでした。

裸婦から歴史画、そして農民を題材にする絵画を描き始める。

1844-45年,油彩,キャンバス,33×41cm

オルセー美術館

パリに移り住んだミレーは、生計を立てるために、当時人気だった裸婦画を描き、収入源にしていました。

そのため、「裸の女性しか描かないミレー」という不名誉なレッテルを貼られたため、田園をテーマにた歴史画、そしてミレーの傑作となる農民画を描き始めるのでした

1847年,キャンバス,油彩

カナダ・ナショナル・ギャラリー

この『樹から降ろされるエディプス』は、ギリシャ神話で捨て子の赤子エディプスが羊飼いの夫婦によって発見されるという場面を描いた歴史画で、1847年にサロンに入選。

また1847年にはルーブル美術館の主任や、役人として活躍していたアルフレッドサンスィエと知り合い、ミレーの生活支援や画家活動を支えるようになり、後にミレーの生涯を伝記に残したのでした。

翌年の1848年、パリで農村で働く人々を描いた展覧会が開催され、また直後に二月革命と呼ばれる労働者や農民による武装発起が勃発し、その後のミレーの画題に大きな影響を与えます。

ミレーの農民画の原点『箕(み)をふるう人』がサロンで大好評、政府から受注を受ける

なっていることも政府から評価が高かったポイント。

ジャン・フランソワ・ミレー『箕をふるう人』

1847-48年,キャンバス,油彩,100.5×71cm

ロンドン・ナショナル・ギャラリー

フランスの農民や労働者による暴動が巻き起こった二月革命によって、フランスの古い政府が刷新され、王立の美術サロン展も大きく変わります。

そしてミレーは幸運なことに、サロンに出品された力強く穀物をふるう農民を描いた『箕をふるう人』が内務大臣の高評価を得て、ミレーの当時の売り絵の10倍の値段で購入され、一躍注目を集めます。

またこの絵が有名になったことで、政府からの絵画制作の注文を得るという強力なバックアップも得ることになり、ミレーはいよいよ、農民画の制作に力を注いでいくことになりました。

パリの暴動と流行病から逃れるため、バルビゾンへ移住する

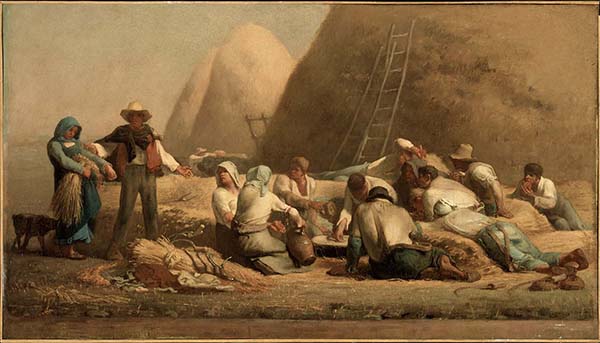

ジャン・フランソワ・ミレー『刈り入れ人たちの休息』

1848年,キャンバス,油彩,89×116cm

オルセー美術館

しかしミレーにとって栄光の日々は長く続かず、再び市民と政府の軍による暴動が起き、さらに感染症のコレラが蔓延し世の中が不安定になったことにより、ミレー一家は、アパートの上の階に住んでいた版画家、シャルル・ジャックと共にパリを逃れることに。

向かった地は画家仲間の間で噂でしか聞いたことがなく、行くまで名前も知らなかった「バルビゾン」という村でした。

しかしこのバルビゾンの村が後に『バルビゾン派』と呼ばれる、次世代の美術運動を巻き起こす芸術の中心地となり、ミレーに制作意欲とインスピレーションを与え、数々の名作が生み出されていくのでした。

そしてミレーと版画家のジャックはバルビゾンの旅館に滞在し、その豊かな自然や風土に魅了され、生涯の住まいとして定住することになったのです。

ミレーはこの時、パトロンだったサンスィエ宛の手紙の中で、バルビゾンについて

とりわけここの風景が素晴らしい。パリにいるよりもずっと静かに制作に打ち込めるだろうし、もっとよいものが描けると思う。要するにここにしばらく暮らしてみたいのだ

『「農民画家」ミレーの真実』 著:井出洋一郎 NHK出版新書P102より引用

と語っています。

バルビゾンで『農民画家」ミレーの確立。数々の代表作が誕生する

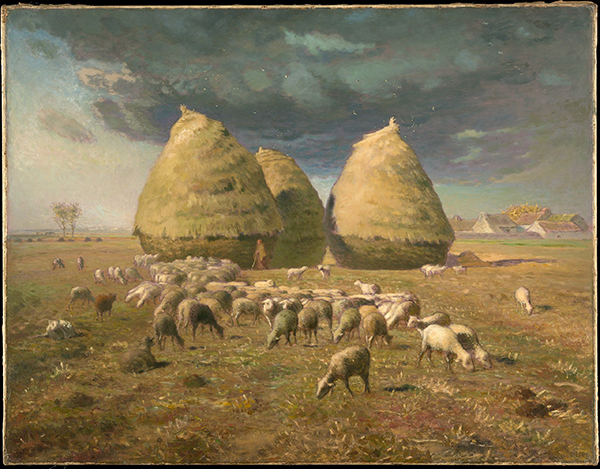

バルビゾン村の近くには、フォンテーヌブローの森という美しい自然があり、カミーユ・コローやテオドールルソー、シャルル=ドービニーといった自然主義風景画家が訪れ、芸術家の中で愛されていた土地でした。

そのため、ミレーがバルビゾンに滞在するようになったころには、40人ほどの芸術家が訪れる村になり、ここから「バルビゾン派」が誕生します。

『種をまく人』『藁を束ねる人々』の名作が生まれる

1850年,油彩,キャンバス,101.6cm×82.6cm,

ボストン美術館

ミレーはバルビゾンに移住した直後から、スケッチブックを持って畑に行き、農作業する人々のデッサンを頻繁に行っていました。

そこで農民たちの畑作業の風習を目の当たりにし、『種をまく人』、『落ち穂拾い』などのインスピレーションを得て、代表作が誕生します。

1850年,キャンバス,油彩,56×65cm,

ルーヴル美術館

ミレーが36歳の1850年のフランスの王立アカデミーの官展、サロン・ド・パリに、『種をまく人』と『藁を束ねる人々』が出品され、見事に入選をはたします。

しかし、『種をまく人』モデルが、政府に行き場のない怒りをぶつけるような挑発的なポーズで描かれており、労働者の悲惨な現状に抗議する若者という印象を見る人与えたことから、ブルジョワ派と労働階級派の間で評価が割れる作品となり、激しい論争が繰り広げられ、物議をかもす絵となりました。

農民のありのままの日常、そして農家の女性を主題に描く

1851-53年,油彩,キャンバス,55.9×45.7cm

シンシナティ美術館

ミレーの農民画は、政治的な思想が盛り込まれているなど、賛否両論ありましたが、良くも悪くも美術界に大きな影響を与えました。

そしてミレー自身も、農家の出身だったこともあり、

農民画が私の気質に合っている。社会主義者とのレッテルを貼られることがあったにしても、芸術で最も私の心を動かすのはなによりも人間的な側面なのだ。

『ミレーの生涯」 著:アルフレッド・サンスィエ、 井出 洋一郎 角川ソフィア文庫 より引用

と語っていたように、周囲からの批判に屈することなく、農民画に自身の絵画の方向性を見出していたのでした。

そしてバルビゾンの農民たちのありのままの日常を、誇張することも悲観的に描くこともなく、キャンバスに描いていったのでした。

また17世紀のオランダ絵画などの影響もあって、『働く女性』をテーマに作品を制作することが多くなります。

1852-53年,キャンバス,油彩,40.7cm×24.8cm

ボストン美術館

1853-54年,油彩,キャンバス,55×46cm

クレラー・ミュラー美術館

1855年,キャンバス,油彩,38×30cm,

ルーブル美術館

1854-73年,キャンバス,油彩,73.2cm×92.4cm

ランス美術館

ミレーの評判がアメリカで高まり、作品の購入や支持者が現れる

1851年-53年,油彩,キャンバス,67.3cm×119.7cm

ボストン美術館

1853年にサロン展に出品し、入選したこちらの『刈り入れ人たちの休息』は、旧約聖書の「ルツ記」のエピソードが描かれた作品です。

落穂拾いをしていた貧しい未亡人の女性に農場主が好意を抱き、結婚相手として迎えるという場面です。

一番左の女性が拾った藁を抱えて、農場主から紹介されていますが、階級が違う者同士が結ばれることに対して、休憩している農場の労働者たちは、動揺を隠せない表情をしています。

こちらは展覧会直後にアメリカの画家が購入し、後にその画家から紹介されボストン美術館初代理事長が購入しています。

また米国のコレクターが高額でミレーの作品を数点買い取ってくれたおかげで、ミレーは長年帰っていなかった故郷に帰郷することが出来、生活に余裕ができたのでした。

パリ万博に出展、バルビゾン派が認められるも、ミレーの作品は評価が分かれる

ジャン・フランソワ・ミレー『接ぎ木をする農夫』

1855年,キャンバス,油彩,81×100cm,

ノイエ・ピナコテーク美術館

1855年パリで万国博覧会が開催され、バルビゾン派の画家の評価は世間的に認められる形になりました。

しかしミレーの描く農民という労働者階級を主題にした絵画は、批評家からは政治的意図があるように見られ、思うように評価が上がりませんでした。

1858-59年,キャンバス,油彩,77cm×100cm,

ニイカールスベルグ・グリプトテク美術館

1859年のサロンに出品された『死ときこり』は、苦しい生活を強いられていた木こりが、死を願うことで死神がやってくるという『死の到来』をモチーフとした寓話を元に描かれました。

この作品はサロンに落選しますが、後にゴッホやオランダ人画家に影響を与えた作品となります。

祖母の思い出を元に描いた『晩鐘』

1857-59年,キャンバス,油彩,55.5×66cm

オルセー美術館

ミレーの代表作でも『晩鐘』は、こちらの作品は1867年のパリ万国博覧会に出展されました。

19世紀末にアメリカとフランスのコレクターの中で激しい争奪戦を繰り広げていた作品です。

ミレーが幼い頃に祖母が夕暮れ時の鐘の音を聞いて、死者のために祈りを捧げていた一場面の記憶を元に描かれました。

ミレーの代表作『落ち穂拾い』

1857年,キャンバス,油彩,83.5cm×110cm

オルセー美術館

1857年のサロンに出展し、入賞を果たしたこちらの『落穂拾い』は、ミレーの中でも傑作と言える作品です。

『落穂拾い』の風習は、農耕が始まった古代から続く伝統的な夏の風習で、貧しい農民が地主の畑作業の手伝いをして、収穫で拾い切れなかった穀物を拾って持ち帰れる権利があるというものです。

しかしミレーが生きていた背景の農民たちは、産業革命などによって農村が困窮し、食べていけなくなった農民たちが、スラム街に流入して悲惨な状況に陥っていた時代でした。

なので発表した当時は、農民の貧困を強調しているなど、批評家たちからは厳しい批判を浴びました。

確かに女性はボロの服をまとい、拾える落ち穂もほとんどなく、無表情で顔に暗い影を落としていますね。

ジャン・フランソワ・ミレー『鍬により掛かる男』

1860-62年,キャンバス,油彩,81.9×100.3cm

J・ポールゲティ美術館

安定した収入を得られるようになった40代後半、母性愛がテーマとなる

1861年,キャンバス,油彩,114×99cm,

マルセイユ美術館

「清貧の農民画家」と呼ばれていたミレーは、9人の子供を抱え、弟子も2人取るという大所帯を抱えていたミレーは、絵が売れるようになっても生活は決して豊かにはなりませんでした。

1860年,キャンバス,油彩,74×60cm

リール美術館

しかし、1960年代前半に転機が訪れ、ベルギーの画商が長期契約を結び安定した収入源を得ることができます。

そして、サロンでの成功やパトロンがつくことによって、40代の後半にはミレーは貧しい暮らしからやっと解放されるきざしが見えてきました。

ジャン・フランソワ・ミレー『仔牛の誕生』

1864年,油彩,キャンバス,81.1×100cm,

シカゴ美術館

1857年,板,油彩,53.5×71cm

山梨県立美術館

王立のサロン展で『羊飼いの少女』が一位を獲得する

ジャン・フランソワ・ミレー『羊飼いの少女』

1863年,キャンバス,油彩,81×101cm

オルセー美術館

1864年のサロン展に出品した『羊飼いの少女』はサロンで一位を得ることができました。

この頃のミレーの作品は、中期にかけての重苦しく貧しい雰囲気から脱却し、温かい家族愛や美しい自然をテーマに描くようになります。

安定的な収入や落ち着いて絵画制作に取り組める環境からか、心にゆとりが生まれ、生きる喜びや自然との調和といった豊かさが表現されていくようになっていったのです。

1850年-65年,油彩,キャンバス,65.4×81.3cm

イエール大学美術館

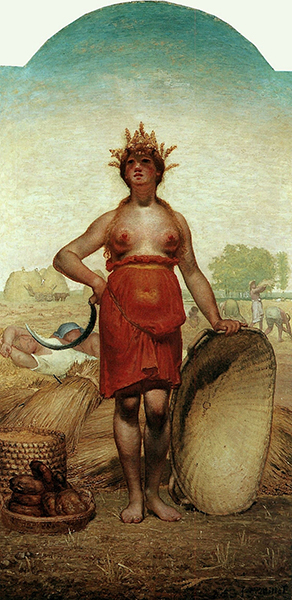

下記の神話画3点は、銀行家の邸宅の食堂に飾る四季の四連作の注文を受け描いたもので、秋は天井画に描かれていたため現存していません。

1865年,キャンバス,油彩,235.5c×134.5cm,

国立西洋美術館

1864-65年,キャンバス,油彩,266×135cm,

ボルドー美術館

1864-65年,キャンバス,油彩,205×112cm

山梨県立美術館

確固たる地位を確立した晩年。サロンの審査員としても選出される。

1866年,キャンバス,油彩,81.6×100.6cm

ボストン美術館

晩年のミレーは、愛する故郷に思いを馳せ、風景画を描くことが多くなっていきました。

1966年のサロンでは、始めて農民画ではなく故郷の景色を描いた『グリュシーの村はずれ』の大型の風景画を出品、入選。

また、1867年のサロンには下の『鳥のいる冬景色』、『ガチョウ番の少女』がサロンに出品され、一位を獲得しパリ万博では、大規模なミレー展も開催されました。

しかしミレーが53歳、名声も絶頂期だったこの年、親友の画家テオドール・ルソーが亡くなり、また体調も次第に悪化し、頭痛に悩まされるようになっていきます。

1870年には、念願だったサロン展の審査委員に選ばれ、それ以降はサロンに出展することはなくなりました。

ジャン・フランソワ・ミレー『鳥のいる冬景色』

1862年,キャンバス,油彩,60.3×73.6cm

オーストラリアギャラリー

1866-67年,キャンバス,油彩,45.7×55.9cm

東京富士美術館

1871-73.4cm,キャンバス,油彩,

オルセー美術館

ジャン・フランソワ・ミレー『編み物の手ほどき』

1869年,キャンバス,油彩,101.3×83.2cm,

セントルイス美術館

ジャン・フランソワ・ミレー『オーヴェルニュの山の牧場』

1866-69年,キャンバス,油彩,81.5×99.9cm,

アートインスティチュートオブシカゴ

普仏戦争の勃発、そして体調の悪化により制作活動に支障をきたす

ミレーにとって希望を表しているような作品。

ジャン・フランソワ・ミレー『ランプの下で縫い物をする女性』

1870-72年,キャンバス,油彩,100×81.9cm,

フリック・コレクション

サロンの審査員としての選出、そして大口の顧客から連作の注文が入るなど、ミレーの画家としての成熟期に達した1870年、普仏戦争によって制作が中断してしまい、ミレーは故郷に疎開します。

戦時中は屋外で制作することが禁止され、絵画制作が思うように進みませんでした。

また、1872年、体調が悪化し脳腫瘍を患うことによって頭痛や目が見づらくなる症状が出始め、制作が思うように進まない状況が続きます。

ジャン・フランソワ・ミレー『木陰に座る羊飼い』

1872年,油彩,キャンバス,65.4×54.9cm,

ボストン美術館

1872年頃,油彩,板,39.5×57cm,

オルセー美術館

亡き友への鎮魂の作品を制作。そしてミレーが死ぬ間際に妻のカトリーヌと結婚式を挙げる

1874年,キャンバス,油彩,73.7cm×92.7cm,

フィラデルフィア美術館

最晩年のミレーは、死を連想させるような題材を多く描くようになっていきました。

『松明での鳥の猟』は、ミレーが幼少期にみた光景を絵にしたもので、松明で寝ている鳩を起こして、叩き落とすスタイルの猟を絵にしたものです。

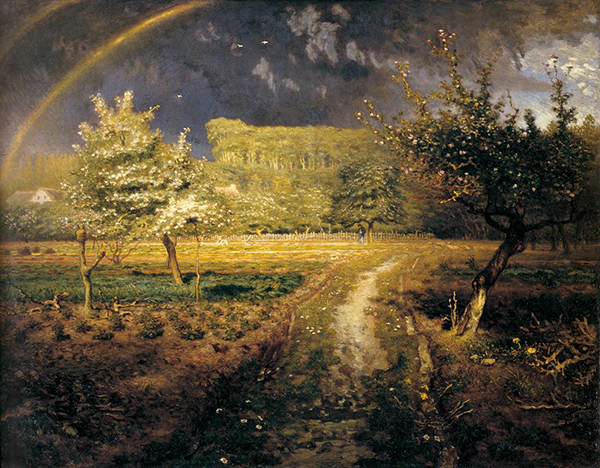

また、1867年に亡くなり、バルビゾンで共に画家として活躍していた友人、テオドール・ルソーのパトロンから、依頼された四季の4連作は、ミレーが死ぬ直前まで描いていました。

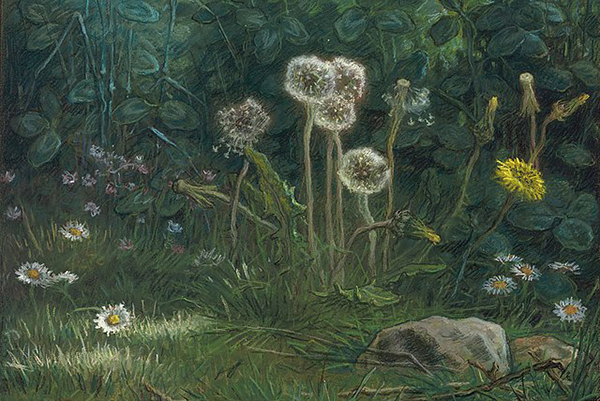

ジャン・フランソワ・ミレー『春』

1868年-73年,油彩,キャンバス,86×111cm,

オルセー美術館

虹がかかって理想郷のように描かれている『春』は、全景を暗く描き、光景を明るくすることによって遠近感を出す手法「ルプソワール」が使われています。

画面に描かれている鳥は死者の魂を運ぶと信じられていて、3羽いるのはキリスト教で3が聖なる数字とされていたからだそうです。

かつて画家として友情を育んだ盟友ルソーへの、鎮魂を込めて描かれているようです。

また、『夏』と『冬』は闘病中に描かれたもので、未完成のままで、とりわけ『冬』に描かれた女性は重い荷物を背負い、人生に降り掛かってくる受難を象徴していたように描かれました。

1874年に、政府から新たな壁画装飾の仕事を依頼されますが、体調が悪化し、翌年の1月、妻との結婚式を挙げた半月後にミレーの人生は幕を閉じました。

1868年,111.1cm,×85.4cm,キャンバス,油彩,

ボストン美術館

1874年,油彩,板,85.1×110.2cm,

メトロポリタン美術館

1968年,キャンバス,油彩,82×100cm

ウェールズ国立美術館

人気の高かったミレーのパステル画

1871年,紙にパステル,43.7×54.1cm

大原美術館

ミレーはフランスでは最もパステル画に精通していた画家の一人で、コレクターから継続的に買い取る契約を結び、数々の秀作を描いていました。

パステル画は油絵に比べて乾かす手間など不要なため、大量に早く仕上げられるので、大富豪やコレクターからミレーのコレクションを早く手に入れたかったため、ミレーにパステル画を大量に受注しました。

そのため、ミレーはパステル画によって、絵画の新境地を築き上げます。

油絵では表現できない、銅版画のように細かい線で陰影をつけ、繊細で優しいタッチに仕上がっています。

1866年,パステル,紙,40.4×47.1cm,

ボストン美術館

1867年,灰色の紙にパステルと黒のコンテ

ボストン美術館

1858-66年頃,黒チョーク,パステル,紙,29.5×45.9cm,

クリーヴランド美術館

1865年,パステル,紙,58×41.6cm

山梨県立美術館

1867-68年,パステル,紙,

ボストン美術館

1867年頃,40×50cm,パステル,

ハンブルク美術館

画家ジャン・フランソワ・ミレーが後世に遺したもの

ゴッホにも影響を与えたアルフレッドサンスイエが書いたミレーの伝記

1888年,油彩,キャンバス,64×80.5cm,

クレラー・ミュラー美術館

ゴッホも、ミレーの作品から多大な影響を受けた画家の一人で、ミレーの模写を多数描いていました。

ゴッホとミレーとの出会いは、ゴッホが親戚の画商で働いていたころ、ミレーのパステル画を扱う機会があり、そこで大いに感銘を受けたそうです。

そして画家を志すようになってから、ミレーが没後の1881年にミレーを支えた高級官僚の公務員アルフレッド・サンスィエが、ミレーの人生を題材にした伝記、『ミレーの生涯』の本を読み、さらに影響を受けたのでした。

自身が牧師を父に持つ宗教家の出身だったゴッホは、聖書に精通していて、清貧を貫いたミレーの生き様、そしてミレーが生み出す作品に、画家として大きく影響を受けていたのですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

農民を愛し、バルビゾンと故郷の豊かな自然を愛し、家族や友人を愛したミレー。

治療が困難な病によって、60歳という若さでこの世を去ってしまいましたが、多くの画家に影響を与え、今なお愛され続けている彼の作品は、見る人に深い感銘をもたらしてくれます。

美術館でミレーの作品を鑑賞する際は、フランスのバルビゾンの豊かな自然や、当時暮らしていた農民たちに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

- 参考文献:

- ミレーの生涯 (角川ソフィア文庫) 著:アルフレッド・サンスィエ、 井出 洋一郎

- デジタルで見る絵画 ミレー フランスの画家 傑作作品集 デジタル美術館シリーズ Kindle版

- 「農民画家」ミレーの真実 著:井出洋一郎 NHK出版新書

- もっと知りたいミレー 生涯と作品 著:高橋明也 監修 安井裕雄 著

画像引用元:Wikimedia Commons