秋はりんごが旬の時期ですね!

いつも買いに行くスーパーにも、美味しそうなりんごが沢山並んでいたので、りんごを描きたくなり、今回はりんごの油絵を描いてみました。

りんごは昔から色んな静物画にも登場する描きやすいモチーフです。

一見シンプルな形ですが、よく見てみると模様とか形結構複雑で美しく、描きごたえのあるモチーフなんですよ!皆さんも、ぜひ美味しそうなりんご、油絵で描いてみてください。

今回は、いい香りが漂うフレッシュなりんごで、油絵を使用した写実的な描き方をご紹介していきます。

きれいな色のりんごを描くコツは【光】を意識する

今回モチーフにしたりんごは、青森県産の早生(わせ)ふじという品種の美しい模様と芳醇な香りが特徴のりんごです。

絵を描く前に、モチーフやキャンバスに描いた絵の色を、最大限美しくに見せる方法をお伝えします。

それは、、、

太陽の光の元にモチーフや作品を置いて見ること

です!

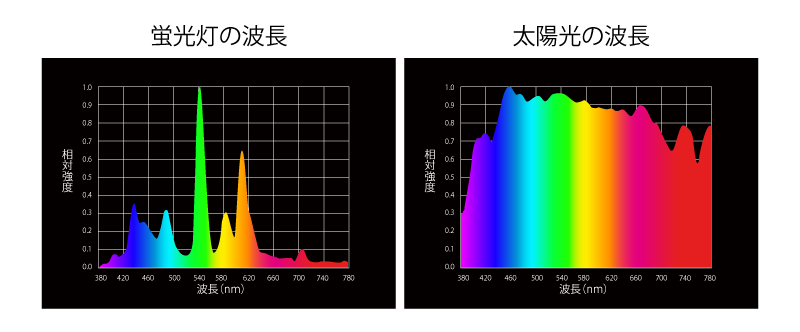

こちらの下の2枚の画像をご覧ください。一方は蛍光灯の光の下で撮ったものと、片方は太陽の光の元で撮った写真です。

色の鮮やかさや、光の当たり方、影の付き方違うのがお分かりでしょうか?

このように、太陽光の元に置いたりんごのほうが格段に美しく見えるんです。

鮮やかさが格段に違うわけは、蛍光灯から発せられる光と、太陽光から発せられる光の波長(スペクトル)の違いにあります。

太陽光からは、色の波長がまんべんなく出ているのに対して、蛍光灯はやや緑の波長が強く、光の量も太陽に比べて格段に少ないことが分かります。

これは演色性といって、色をきれいに見せるための光の波長の違いになります。

演色性が低い蛍光灯の下では、モチーフの持っている本来の色を見ることが難しくなります。

反対に、太陽は物を美しく見せる最高の演色性のある光が出ているので、本来の色がきれいに見えるのですね。

電気がなかった頃は太陽光を頼りに絵を描いていました。

光の画家と言われたモネやピサロなど、それ以前までの絵画の世界に革新をもたらした印象派の画家たちは、太陽光の光の移り変わりの美しさを作品に描き出していました。

後期印象派のゴッホも色彩豊かな作品を描くために、強烈に明るい太陽の光を求め南フランスに移住したほど、画家にとって太陽から発せられる自然光は、制作において非常に重要なものだったのです。

1879年

ですので、描いた絵も太陽光や自然光に近い光のもとで見たほうがより美しく見えるので、出来れば太陽が出ているうちに作品を描くと、モチーフの持っている美しい色を絵の具でも再現することが出来ます。

それではりんごのモチーフがセット出来たら、早速描いていきましょう!

デッサンやクロッキーで形をつかもう

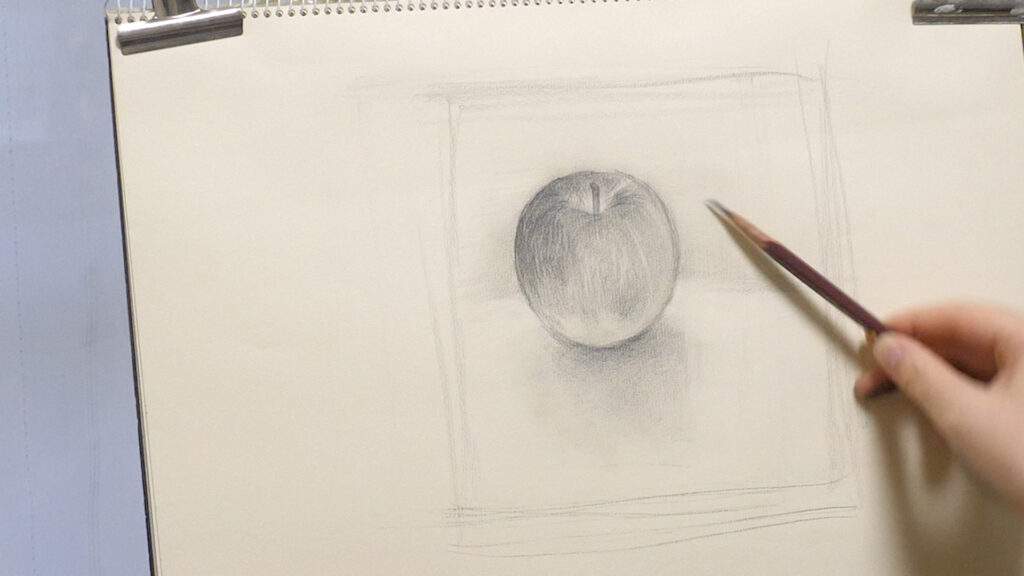

まず初めに、りんごのデッサンやクロッキーをして、構図を決めたり、りんごの形をデッサンしてよく観察します。

これを最初に念入りに行っておくことで、油絵を描き始めた時に、脳がりんごの形を記憶しているので、スムーズに描いていくことが出来ます。

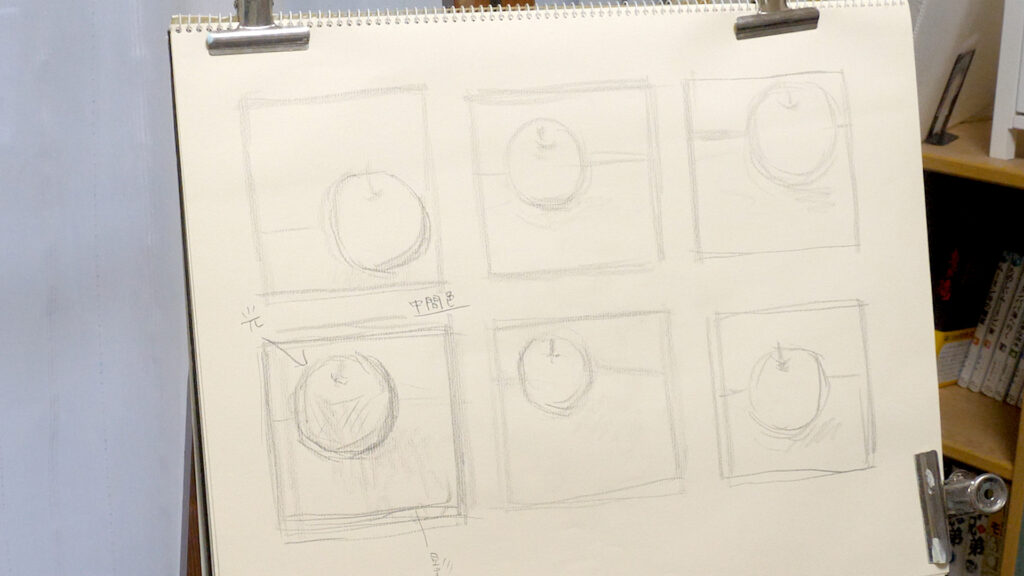

構図はキャンバスの縦横に合わせて、どこに配置するか何枚もエスキース(下絵を描く)することで、完成イメージが固まって、油絵を描き始めた時にイマイチな構図になってしまったという失敗がなくなります。

今回はりんごのモチーフのみだったので、スクエアのS4キャンバスに描くことにしました。

正方形のキャンバスは、構図の配置を工夫することで、おしゃれなインテリアとしてそのまま飾ったりもできるので、よかったら試してみてくださいね。

おすすめは10パターンくらい小さくラフを決めて、良いと思った構図を採用していきます。

デッサンも事前によく観察して特徴を描いていくことで、形を脳に記憶させられるので、出来たら時間を取ってしっかり形を捉える練習をしておきます。

この段階で完成のイメージやどんな雰囲気にするか、言葉も書いておくと迷わずに描いていくことができます。

油絵でキャンバスに思い切り描いて行く

下塗りから下描き

イメージが固まってきたら、キャンバスに下塗りをします。

白いキャンバスに有色の地塗りをすることで、色の明暗や濃淡が出しやすくなり、色合いがまとまりやすくなります。

下塗りの色は何色にで塗るか特に決まりはなく、原色で塗る人もいれば、暗いトーンで塗る場合もあります。

茶色系や寒色系の青など一般的ですが、自分の好きなトーンで地塗りをしていってくださいね。今回は印象派のような明るい仕上がりにしようと思ったので、暖色系の明るいオレンジ系で地塗りをしました。

使用絵の具は

- パーマネントホワイト(多め)

- イエローオーカー(1割)

- セルリアンブルー(ほんの少し)

- カドミウムオレンジレッドシェード(ほんの少し)

です。

この絵具をテレピン(ターペンタイン)オイルで溶いて地塗りしていきます。オイルは100円ショップなどで売っているお皿で溶くと便利です。

筆は豚毛やナイロンの筆を使っています。下塗りに使う刷毛は、塗りやすいのでずっとやわらかい日本画用の羊毛の刷毛を使っていますが、多分油絵には不向きです、、、^^;。

油絵用の刷毛も出ているので色々試してみてくださいね。

ナイフは写真のように小さいサイズのものと中くらいのサイズを使用しています。小さいものが一つあると、絵の具をまぜたり、チューブから出したりする際に便利です。

下塗りの前に、鉛筆で直接キャンバスに下描きをする場合もあります。私はいつも下塗りをしてから絵の具でざっくり大まかな形を下描きしています。

モノクロの写真を意識して描く

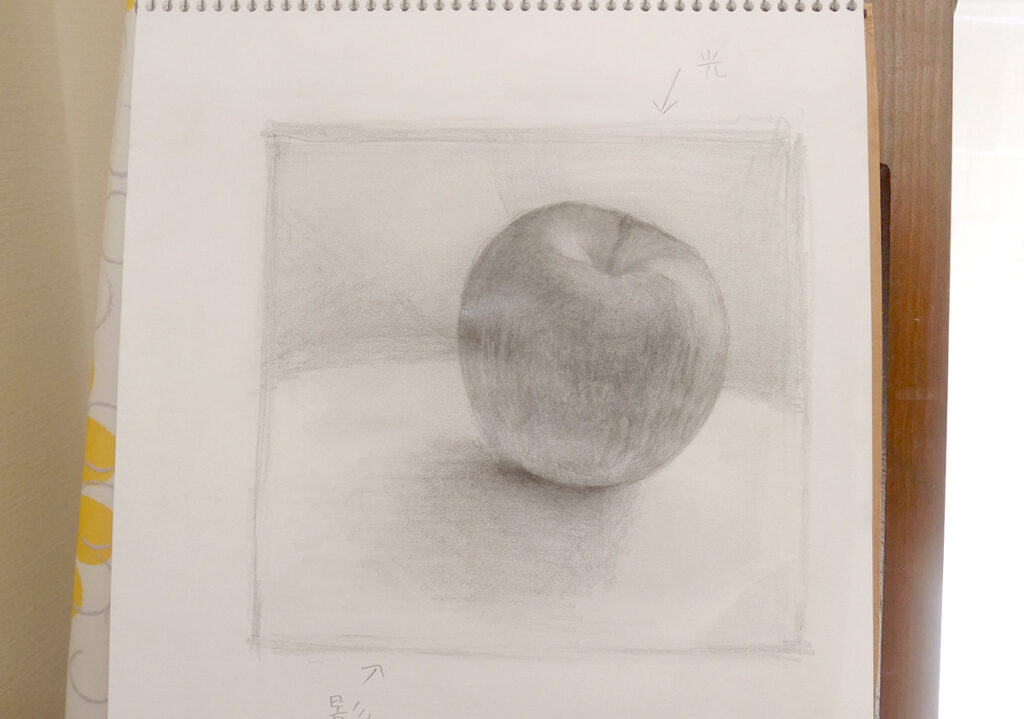

ある程度下描きで形が取れたら、モノクロ写真をイメージして描いていきます。

始めのうちは少ない色味で、構図を元にモノトーンで立体感や前後の空間、明暗を意識して描くのがポイントです。

油絵の表現手法や技法は様々ありますので、このモノトーンから描く描き方は、写実的な絵を描く際の古典的な描き方になります。

なので、皆さんも色んな巨匠の描き方を学んだり試してみたりして、オリジナルの描き方を模索していってくださいね!

使った色は

- パーマネントホワイト

- ローアンバー

- イエローオーカー

- セルリアンブルー

- ウルトラマリンブルー

- カドミウムレッド

- パーマネントオレンジ

- カドミウムイエローディープ

です。

細かい形よりも、りんごの存在感を描けるように、丸い形の立体感や凹凸、光や影の付き方などを観察してバランスを見ながら描いていきます。

この段階で、りんごの配置や影の付き方を茶色系の絵の具で描きます。

目を細めてぼんやり見てみると、配置や立体感がつかみやすくなりますよ!

細部よりも立体を意識する

りんごの形は、どんな特徴があって、光と影はどこに当たってるのかを意識して描くと、立体感や空気感を描いて行くことができます。

色が濃い部分や、暗い影の部分は茶系を強めにし、ハイライトや背景など、明るい部分はホワイト系を多めにして塗っていきます。

下塗りまではテレピン(ターペンタイン)油一種類で描いていましたが、色を重ねていく段階では、リンシードオイルも半分くらいまぜながら描いていき、徐々にテレピン油の割合を減らしていきます。

暗い部分と明るい部分を描く筆を分けると、色が濁って混ざらないのでおすすめです。モノとモノの境界を意識すると形がはっきり出てきます。

ぼんやりとですが配置や構成が固まって立体感もつかめてきました。ここで一旦1〜2日ほど置いてある程度乾かします。

乾かないまま描きすすめると、上に絵の具を重ねて行った際にヌルヌルと混ざって色が濁ってしまい、描きづらくなってしまうので、慣れないうちは、乾かしながら描いていくことがオススメです。

急いで続きを描きたい場合は、シッカチフなどの乾燥促進剤や、速乾メディウム・速乾性の絵の具もありますので、よかったら試してみてくださいね。

全体の形が取れたら、色を乗せていく

下描きが乾いたら、固有色を塗っていきます。美味しそうなりんごの色になるように、カドミウムレッドを多めに、イエローオーカーやカドミウムイエローなどを混ぜて発色をよくして塗り重ねていきます。

影の部分はイエローオーカーにローアンバーやセルリアンブルー、ウルトラマリンブルーなどのブルー系の寒色を混ぜて描きます。

オレンジの補色はブルーなので、色を混ぜ合わせると絶妙な中間色になり、色に深みが出てきます。

ここからは、色を塗るというより、キャンバスに置いていくようなイメージで、どんどん塗り重ねていきます。

絵の具はすぐには乾かないですし、ラップをしておくと数日つかえますので、パレットにはたっぷりめに出しておくのがポイントです。

モノクロ写真をカラー写真にしていくイメージで徐々に色を鮮やかに描き起こしていきます。

形が取れて、固有色が塗れたら、細部を描き込み

この辺りから使う色を徐々に増やして、鮮やかな色を重ねながら光が当たってるところ、影の部分を描いていきます。

パーマネントホワイト、カドミウムイエロー、レモンイエローなどで光の部分を描き、りんごの固有色はクリムソンレーキやパーマネントオレンジなど、鮮やかな色味を加えてりんごのみずみずしい色合いを表現します。

広い面を塗る際は10号くらいの平筆で、筆の穂先でポンポンと叩くように絵の具を置いて、ざらついたタッチにすると下地の色味が活かされて味わい深い表現にすることができます。

模様や光が当たってる部分の描写は4号以下の細い平筆などを使って描いていきます。

行き詰まったらスクラップ&ビルド!思い通りの表現を模索してみよう

描いていくうちに、

- 色味が思ってたのと違くなっちゃった

- これ以上どうやって描き進めたらいいか分からない

- 何かイマイチ

- もう少し仕上がりの表現を工夫したい

という袋小路のような状況になる場合があるかと思います。

そんな時は思い切って表現を模索してみると、突破口が見つかるかもしれません。

私の場合は急にモチーフを敷いてる布の模様を描きたくなって、描いてみましたが、

「何か違う・・・(´·ω·`)」

となって、模様を描くのは諦めました、、、(;´∀`)

そこでナイフを使って背景にもテクスチャをつけて試行錯誤した結果、思い描いた表現に近づいてきたので、このまま描き進めることにしました。

全体の調子が整ったら更に細かい描き込みをしていく

まだ布の模様が諦めきれずに痕跡が残っていますが(苦笑)、この雰囲気で細い筆を使って、細部を描いたり、背景の調子を整えて描いていきます。

銀河を思わせるような美しいりんごの皮の模様、宇宙全体を表しているかのようなりんごの形状、そうか、りんごは美しい宇宙を表現していた果物だったんだ!

というようなことに思いを馳せながら、美しい宇宙、じゃなかった、りんごを描いていきます。

描き込みをする際に使用する筆は、0号の丸筆や面相筆などを使って描きます。タッチを活かしたい時は豚毛などの硬い毛で、細かく描きたい場合はナイロンの毛を使います。

完成

途中迷って苦戦しながらも自分が納得行くまで描いて、完成です。

筆が止まってしまって、うまく行かないことがあっても、完成を信じて描き続けることが制作する上で大事なポイントです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。簡単なようで奥深いモチーフ、りんご。

私は部屋に置いた際にフレッシュで美味しそうな香りが漂ってくるだけで、テンションが上がるモチーフです。五感を刺激してイメージ力も高めてくれる果物ですので、また描きたいと思いました。

日中仕事をしていると、中々太陽光の元で自分の作品を見たり、モチーフを観察することが出来ない場合も多いですが、自然光の元では、作品もモチーフも色味が輝き、蛍光灯の光とは全く違って見えます。

ぜひお時間を取って最高の光でアートな目を養って、素晴らしい作品を制作していってくださいね!